Der Wissenschaftler, der weiß, wie man einen Menschen tötet, aber nur einen Teil seiner Zellen entfernen will

Der Chemieingenieur Jesús Santamaría glaubt, Wissenschaftler seien die besseren Mörder. „Sie sind es gewohnt, zu beobachten und Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie verstehen die deduktive Vorgehensweise eines Detektivs, daher sind die Verbrechen, die sie begehen, interessanter und schwerer aufzudecken“, behauptet er.

„Glauben Sie, Sie könnten besser töten als jemand anderes?“

„Sicher. Absolut, absolut.“

Santamaría, vor 66 Jahren in Burgos geboren, hat ein einzigartiges Profil. Er schreibt gerade seinen dritten Kriminalroman über einen Wissenschaftler, der Serienmörder ist, und erhält vom Europäischen Forschungsrat über fünf Millionen Euro für seine Krebsheilung. Einen Menschen zu töten, ist auf dem Papier einfach, doch nur einen Teil seiner Zellen, die Krebszellen, zu töten, ist die große Herausforderung der Medizin. Santamaría betont, dass er 1959 geboren wurde, im selben Jahr, in dem der berühmte amerikanische Physiker Richard Feynman einen Vortrag hielt, der als Meilenstein der Nanotechnologie gilt, der Manipulation von Materie im Millionstel Millimeterbereich. Feynman, einer der Väter der Atombombe, erwähnte eine „völlig verrückte Idee“ eines Freundes. „Bei einer Operation wäre es sehr nützlich, wenn man den Chirurgen verschlucken könnte . Man platziert den Arzt in ein Blutgefäß, er geht zum Herzen und beobachtet die Umgebung. […] Er identifiziert die defekte Herzklappe und operiert sie mit einem kleinen Skalpell“, erklärte der Physiker.

Die Idee ist schon lange nicht mehr abwegig, erklärt Santamaría in seinem Büro am Institut für Nanowissenschaften und Materialien von Aragon in Saragossa. Das erste Nanomedikament namens Doxil wird seit 1995 zur Behandlung verschiedener Krebsarten eingesetzt. Es handelt sich dabei lediglich um eine Chemotherapie-Verbindung – Doxorubicin, das aus Bakterien gewonnen wird –, die in Fettkügelchen eingekapselt ist. Die entstehenden Moleküle sind so bemessen, dass sie durch den Blutkreislauf zirkulieren, bis sie auf die charakteristischen Poren der Blutgefäße eines Tumors treffen, die durch das schnelle Wachstum des Krebses deformiert wurden. Mit einem simplen nanotechnologischen Trick erreicht das Medikament die erkrankten Bereiche gezielter.

„Genau 30 Jahre sind seit der Einführung des ersten Nanomedikaments vergangen. Damals dachten die Leute: ‚Das ist großartig! Endlich haben wir den Krebs besiegt! Wenn uns das mit einem einfachen passiven System gelingt, was soll uns dann nicht gelingen, wenn wir das Medikament an monoklonale Antikörper binden [im Labor hergestellte Proteine, die Krebszellen direkt angreifen]?‘ Und was ist seitdem passiert? Das Medikament erreicht die Zellen nicht“, beklagt Santamaría.

Der deutsche Chemiker Stefan Wilhelm maß 2016 das Ausmaß des Versagens. Nach Auswertung aller über ein Jahrzehnt veröffentlichten Experimente stellte er fest, dass nur 0,7 % der einem Patienten injizierten Nanopartikeldosis den Tumor tatsächlich erreichten. Es gibt zwar bereits hervorragende Nanomedikamente zur Abtötung von Krebszellen, doch sie erreichen ihr Ziel nicht. „Das ist der gordische Knoten. Wenn wir ihn lösen, haben wir ihn“, erklärt Santamaría. Der Europäische Forschungsrat hat ihm kürzlich einen seiner prestigeträchtigen Advanced Grants mit einem Budget von 3,1 Millionen Euro zur Lösung des Problems zuerkannt. Dies ist sein dritter europäischer Zuschuss dieser Art – ein Meilenstein, den nur fünf weitere Wissenschaftler in Spanien erreicht haben.

Der Forscher legte 2018 seinen ersten Kriminalroman „ Akademeia“ (Die Bücher der schwarzen Katze) vor. Darin geht es um einen jungen spanischen Wissenschaftler, der in die USA auswandert, um am Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu arbeiten, und dabei auf einen erbarmungslosen Ego-Kampf und eine Leiche stößt. „Wissenschaftler werden oft als wohlwollende Wesen angesehen, die sich ihrer exotischen Forschung widmen und fernab von weltlichen Leidenschaften leben. Doch Forscher sind Menschen, die denselben Leidenschaften unterliegen wie alle anderen und zu denselben Missetaten fähig sind“, warnt der Autor auf der Rückseite.

Während der COVID-Pandemie schrieb er seinen zweiten Kriminalroman: „Unsterblich“ (Los libros del gato negro). Darin ist der Protagonist erneut ein spanischer Forscher am MIT, der einem messianischen Wissenschaftler gegenübersteht, der eine neue Religion gegründet hat und nach Unsterblichkeit strebt. „Das sind reine Kriminalromane. Niemand sollte auf der ersten Seite Leichen erwarten. Wenn ich jemanden töte, versteht man den Mörder bereits perfekt und stimmt fast zu, dass ich ihn töten sollte“, sagt der Autor lachend.

Es ist kein Zufall, dass der Tatort das MIT ist, einer der Tempel der Wissenschaft weltweit. Santamaría ging 2003 in die Politik in Aragonien, als Generaldirektor für Forschung in der Regionalregierung von Marcelino Iglesias (PSOE). Nach seinem Rücktritt 2007 verbrachte er ein Sabbatjahr am MIT unter der Leitung von Robert Langer , dem Guru der intelligenten Arzneimittelverabreichung und einem der größten Arzneimittelerfinder der Welt. 2010 gründete Langer zusammen mit anderen Kollegen Moderna, das schließlich einen der ersten wirksamen Impfstoffe gegen COVID-19 produzierte und damit Millionen von Leben rettete.

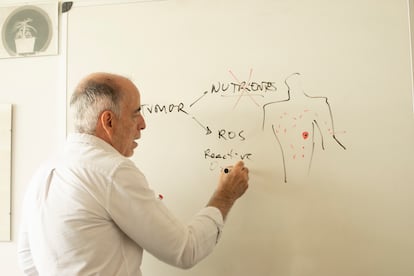

Mit seiner ersten europäischen Förderung in Höhe von 1,85 Millionen Euro im Jahr 2011 entwickelte Santamarías Team Katalysatoren für die Kohlenwasserstoffindustrie. Mit seiner zweiten Förderung in Höhe von fast 2,5 Millionen Euro im Jahr 2017 produzierte es weitere Katalysatoren, die bei Aktivierung in Krebszellen giftige Substanzen erzeugen und diese von innen heraus zerstören : indem sie ihnen die Nahrung entziehen – „Sie sind echte Glukosejunkies“ –, indem sie ihre essentiellen Antioxidantienmoleküle neutralisieren oder indem sie ihnen inaktivierte Medikamente zuführen, die sie nach Belieben reaktivieren. Santamaría betont, dass die Ergebnisse bei Mäusen vielversprechend sind, obwohl bis zu 98 % der Nanopartikel in der Leber gefangen bleiben und den Tumor nicht erreichen, da die Tiere nach jedem Experiment getötet werden.

Mit seinem dritten Stipendium in Höhe von 3,1 Millionen Euro will Santamaría den gordischen Knoten angehen: das Immunsystem des Patienten. Die überwiegende Mehrheit der Nanopartikel wird von den weißen Blutkörperchen in den Lebergefäßen eingefangen. Die erste Strategie seines Teams besteht darin, harmlose Köder zu entwickeln, die diese weißen Blutkörperchen festhalten, bevor die heilenden Nanopartikel injiziert werden. Sobald die menschlichen Abwehrkräfte überwunden sind, müssen sie den Tumor erreichen. „Unsere nächste Strategie ist die des Trojanischen Pferdes “, erklärt er und erinnert an die Legende vom Eindringen eines scheinbar harmlosen Holzpferdes in die befestigte Stadt, das jedoch mit griechischen Soldaten besetzt war.

Tumorzellen kommunizieren über wenige Millionstel Millimeter große extrazelluläre Vesikel . Das ultimative Ziel von Santamaría und seinen Kollegen wäre es, eine Krebsprobe eines Patienten zu entnehmen, die Tumorzellen im Labor zu züchten, die Vesikel zu gewinnen, sie mit kurativen Nanopartikeln zu beladen und sie dem Patienten nach Verabreichung der Lockpartikel wieder zu injizieren. „Wir wollen das Konzept an einer Maus mit ihrem vollständigen Immunsystem testen. Wenn es funktioniert und nicht nur 1 %, sondern 50 % der Nanopartikel den Tumor erreichen, werden wir bis nach Madrid Jubelrufe hören. Wenn uns das gelingt, werden wir ein Pharmaunternehmen suchen, das bereit ist, an klinischen Studien am Menschen teilzunehmen“, erklärt Santamaría, der auch Professor an der Universität Saragossa ist.

Santamaría beendet gerade seinen dritten Kriminalroman, der erneut am MIT spielt. Diesmal beschließt ein zu Unrecht von der Institution verwiesener Forscher Rache und wird zum Serienmörder von Herausgebern wissenschaftlicher Zeitschriften . Der in Burgos geborene Nanotechnologe denkt sich in seiner Freizeit innovative Methoden des Tötens aus, widmet seinen Arbeitstag jedoch der Suche nach dem Schlüssel, um nur die unerwünschten Zellen eines Menschen zu vernichten und so dessen Leben zu retten. „Das wäre die Verwirklichung von Feynmans Vision von 1959: die Größe des Arztes zu reduzieren, damit er in unseren Körper eindringen, herumwandern und nach Dingen suchen kann, die er reparieren kann, und sie dann reparieren“, schließt er.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F833%2F2a0%2F1c9%2F8332a01c9c58d9c0f0f0876c363f181b.jpg&w=3840&q=100)

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fa73%2Ff85%2Fd17%2Fa73f85d17f0b2300eddff0d114d4ab10.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fc7c%2F4f8%2Ffd0%2Fc7c4f8fd05e6d44f7bf2c52eb7e4bb7b.jpg&w=3840&q=100)