Pedro Cuatrecasas, der unbekannte Spanier, der zwei Nobelpreise hätte gewinnen können

Er hätte beinahe der dritte spanische Nobelpreisträger für Naturwissenschaften nach Santiago Ramón y Cajal und Severo Ochoa geworden, doch der in Madrid geborene Biochemiker Pedro Cuatrecasas starb am 19. März im Alter von 88 Jahren in La Jolla, Kalifornien, an Krebs, ohne dass die Nachricht von seinem Tod in seiner geliebten Heimat oder seiner Wahlheimat veröffentlicht worden wäre. Die Existenz Cuatrecasas ist praktisch völlig unbekannt, doch es ist schwer zu glauben, dass nicht auch jeder beliebige Mensch von seiner außergewöhnlichen Arbeit profitiert haben sollte. Der Forscher war an der Entwicklung von rund 40 Medikamenten beteiligt, von denen einige sehr bekannt sind, wie etwa Aciclovir gegen Herpes, Sumatriptan gegen Migräne und Atorvastatin , ein cholesterinsenkendes Molekül, das das meistverkaufte Medikament der Geschichte war.

Cuatrecasas wurde am 27. September 1936 in Madrid geboren, mitten im Bürgerkrieg, als die Faschisten auf die Hauptstadt vorrückten. Sein Vater, ein Sympathisant der Republikanischen Linken, war einer der renommiertesten Wissenschaftler Spaniens: José Cuatrecasas , Direktor des Königlichen Botanischen Gartens, bis ihn der Sieg des Putsches zur Flucht nach Amerika zwang. Der Junge wuchs im kolumbianischen Exil auf, bis sein Vater 1947 eine Anstellung in den USA fand. Dort studierte Pedro Cuatrecasas Medizin und stand schon in jungen Jahren kurz davor, den Nobelpreis zu gewinnen.

„Pedro war absolut brillant“, erinnert sich der amerikanische Arzt Peter Agre , der 2003 den Nobelpreis für Chemie für seine Entdeckung der Poren erhielt, die Wassermolekülen den Zugang zu Zellen ermöglichen und so Schweiß und Tränen entstehen lassen. Agre, 12 Jahre jünger als er, kam 1973 in Cuatrecasas’ Labor an der Johns Hopkins University in Baltimore. Er fand in ihm einen charismatischen Wissenschaftler, „begabt mit enormer Intelligenz“ und „extrem wettbewerbsfähig“. 1968, mit gerade einmal 32 Jahren, revolutionierten Cuatrecasas und ein anderer Kollege die Biologie und Medizin mit einer achtseitigen Studie , in der sie eine neue Technik zum Einfangen spezifischer Moleküle in einem Substanzgemisch erfanden: die Affinitätschromatographie . Mit diesem Verfahren ließen sich Hormone, Antikörper, Proteine und DNA leicht reinigen. „Im Labor gab es Gerüchte, dass Pedro der nächste Nobelpreisträger sein könnte. Hätte er ihn erhalten, wäre er in Spanien als Nationalheld gefeiert worden, wie Santiago Ramón y Cajal und Severo Ochoa“, sagt Agre.

Cuatrecasas hatte zuvor an den National Institutes of Health in den Vereinigten Staaten bei Christian Anfinsen studiert, der 1972 auch den Nobelpreis für Chemie erhielt, nachdem er gezeigt hatte, dass die Abfolge der Bestandteile eines Proteins dessen dreidimensionale Struktur und Funktion bestimmt. In Anfinsens Labor traf der Spanier, Sohn von Bürgerkriegsflüchtlingen, den in Polen geborenen Meir Wilchek , einen Juden, der vor den Nazis geflohen war, nachdem sein Vater im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet worden war. Die beiden ehemaligen Flüchtlinge, heute in ihren Dreißigern, entwickelten gemeinsam die revolutionäre Affinitätschromatographie, holten ihren Chef der Einfachheit halber jedoch als dritten Co-Autor hinzu.

„Pedro war sehr ehrlich; er bestand darauf, dass Anfinsen die Studie unterschrieb“, erinnert sich Wilchek, der bald 90 Jahre alt wird. „Als wir sie veröffentlichten, revolutionierte sie die Welt der Biologie, Biochemie und vieler anderer Bereiche, denn was früher Monate oder Jahre Arbeit erforderte, konnte nun in wenigen Stunden erledigt werden. Die Methode ist nach wie vor die nützlichste zur Reinigung von Molekülen lebender Organismen“, betonte der Forscher per E-Mail, nur wenige Tage nachdem der Iran das Weizmann-Institut für Wissenschaften in Rehovot, Israel, bombardiert hatte , wo er die Hälfte seines Lebens verbracht hat.

1987 erhielten Wilchek und Cuatrecasas den Wolf-Preis , der als Vorläufer des Nobelpreises gilt. In der Preisverleihungsbegründung wurde ihre Erfindung mit der eindringlichen Bemerkung gewürdigt: „Nur wenige neue Techniken, wenn überhaupt, haben das Wachstum der biomedizinischen Wissenschaften so stark und so schnell beeinflusst.“ Die Auszeichnung betonte, dass das Werkzeug auch zur Diagnose von Krankheiten und zur Entwicklung von Behandlungen eingesetzt werden könne. Cuatrecasas selbst hatte es zur Reinigung wichtiger Moleküle eingesetzt, beispielsweise der zellulären Rezeptoren für Insulin und Östrogen, die mit Diabetes bzw. Brustkrebs in Zusammenhang stehen.

„Wir wurden oft für den Nobelpreis nominiert“, erinnert sich Wilchek. „Peter war ein bescheidener Mensch. Er bekam nicht genug Aufmerksamkeit, genau wie ich, und das könnte einer der Gründe sein, warum wir den Nobelpreis nicht gewonnen haben“, sagt der polnische Wissenschaftler, der weiterhin für den Preis in Frage kommt. Der schwedische Preis wird jedoch nicht posthum verliehen. „Eines Tages traf ich ein Mitglied des Nobelkomitees, und er sagte mir, wir würden ihn nie gewinnen, da Anfinsen einer der Unterzeichner unserer Studie sei und den Preis bereits für andere Forschungen erhalten habe“, erzählt Wilchek.

Cuatrecasas betrachtete sich bis zu seinem Tod sowohl als Spanier als auch als Amerikaner, erklärt sein Sohn Paul am Telefon. „Meine Großeltern aßen in ihrem Haus in Washington immer typisch spanisches Essen: Chorizo, Sardellen, Breitlinge. Und mein Vater fuhr einmal im Jahr nach Spanien“, erinnert er sich. Auf diesen Reisen besuchte Pedro seinen Bruder Gil , einen abstrakten expressionistischen Maler, der beschloss, Washington, wo er gefeiert wurde, zu verlassen, um nach Barcelona zu ziehen und sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Als Gil 2004 an Prostatakrebs starb, fand Pedro 400 monumentale Leinwände des Künstlers , die jahrzehntelang in einem Lager geschlummert hatten.

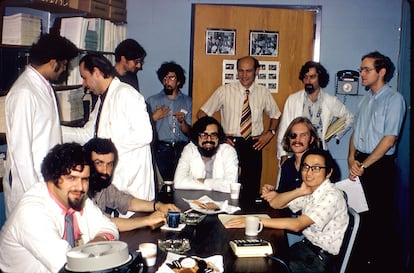

Am 19. Juni, genau drei Monate nach Pedro Cuatrecasas' Tod, schrieb der spanische Wissenschaftler Ignacio Vicente Sandoval an EL PAÍS und schlug vor, angesichts des weitgehenden Schweigens in der nationalen und internationalen Presse einen Artikel über den Verstorbenen zu veröffentlichen. Sandoval arbeitete vor einem halben Jahrhundert fünf Jahre lang mit ihm zusammen, zunächst an der Johns Hopkins University und dann bei den Burroughs Wellcome Laboratories, wo Cuatrecasas 1975 den Sprung in die Pharmaindustrie wagte. „Pedro hat seine spanische Seite immer sehr lebendig gehalten; er hat seine Staatsangehörigkeit nie aufgegeben“, erinnert sich sein Kollege, der kürzlich im Alter von 75 Jahren aus dem spanischen Nationalen Forschungsrat ausgeschieden ist. „Er distanzierte sich vom Nobelpreis, als er zu Wellcome ging, aber Pedro war sich sehr bewusst, dass er sich auf die Entwicklung von Medikamenten konzentrieren wollte, die der Menschheit wirklich nützlich sein könnten“, sagt Sandoval.

2013 veröffentlichte Cuatrecasas ein Buch über seinen Bruder, einen Maler, das auch eine kurze Biografie seiner selbst enthielt. Der Text hob hervor, dass er „an der Entdeckung von über 40 neuen Medikamenten beteiligt“ war, darunter dem Antidepressivum Bupropion, dem Antiepileptikum Gabapentin, dem Läusemittel RID und Zidovudin, dem ersten antiretroviralen Medikament gegen AIDS. Neben seiner Tätigkeit als Leiter der Burroughs Wellcome Laboratories von 1975 bis 1985 war er von 1986 bis 1989 Vizepräsident für Forschung und Entwicklung bei Glaxo und von 1989 bis 1997 Präsident von Parke-Davis (später von Pfizer übernommen). Dem Nachruf der National Institutes of Health zufolge war er „ ein Gigant der Pharmakologie “.

Sandoval betont den Schlüssel zu Cuatrecasas' Erfolg: Er umgab sich mit den Besten und gab ihnen die Freiheit, ihrer Neugier zu folgen. Der in Madrid geborene Biochemiker warnte 2006 in einem Artikel mit dem Titel „ Drug Discovery, in Danger “ vor dem Ende einer Ära. Mit 70 Jahren kritisierte Cuatrecasas die „Megafusionen“ von Pharmaunternehmen, die Gier der Investmentbanken, die Besessenheit von Blockbuster-Medikamenten und die Übertragung der Forschungskontrolle von Wissenschaftlern an Marketingabteilungen . „Die Führungskräfte der meisten dieser Unternehmen verstehen die Komplexität der Wissenschaft, ihre Methoden und ihre Ziele nicht und führen ihre Unternehmen auf eine Weise, die Kreativität und Innovation erstickt“, warnte er. Vor 1980, so glaubte er, sei alles anders gewesen. Die Unternehmen waren kleiner und wurden noch nicht von CEOs von Business Schools geleitet. Früher, sagte Cuatrecasas, „hatten die Mitarbeiter das Gefühl, zur Verbesserung der Gesundheit der Menschheit beizutragen.“

Aus Neugier entdeckte der gebürtige Madrider um 1969, dass das Hormon Insulin seine Wirkung durch reversible Bindung an die Oberfläche von Zellen entfaltet. Diese Entdeckung „begründete wohl die moderne Endokrinologie“, heißt es in einem Nachruf der National Institutes of Health. Sandoval argumentiert, dass „er den Nobelpreis mehr als verdient gehabt hätte, sowohl für die Affinitätschromatographie als auch für den Insulinrezeptor.“ Mit gerade einmal 33 Jahren genoss er enormes Ansehen. Der Biochemiker Vann Bennett , emeritierter Professor der Duke University, erinnert sich, dass er 1971 in Cuatrecasas‘ „pulsierendem Labor“ zu arbeiten begann, weil ihn der Genetiker Daniel Nathans empfohlen hatte, der sieben Jahre später ebenfalls den Nobelpreis für Medizin erhalten sollte.

Der Endokrinologe Alan Saltiel , ein Schüler Cuatrecasas', betont, dass der Hispanoamerikaner fast ein Vierteljahrhundert lang nacheinander die Forschung dreier weltweit führender Pharmaunternehmen leitete. Dies führte zur Entwicklung von 40 neuen Medikamenten, darunter dem Cholesterinsenker Atorvastatin, der bis zum Ablauf seines Patents rund 130 Milliarden Dollar einbrachte. „Man kann seinen Einfluss auf diese drei Unternehmen gar nicht hoch genug einschätzen. Nicht nur beim Aufbau der Teams, die diese Entdeckungen machten, sondern, was noch wichtiger ist, bei der Schaffung einer Kultur wissenschaftlich fundierter Entdeckungen, in der Biologen, Chemiker, Kliniker, Zulassungsexperten und andere Kollegen ihren Intuitionen frei folgen konnten“, lobt Saltiel, Direktor des Diabetes and Metabolic Health Institute der University of California, San Diego. „Ich denke, seine Erfolgsbilanz gibt ihm Recht. Leider ist diese Art von Kultur in der heutigen Branche selten.“

Im digitalen Zeitungsarchiv der spanischen Nationalbibliothek finden sich in den letzten sechzig Jahren kaum sechs Erwähnungen von Pedro Cuatrecasas in der spanischen Presse. EL PAÍS interviewte ihn 1987, fast zwei Jahrzehnte nachdem er die Biomedizin revolutioniert hatte. Doch selbst unter seinen Kollegen, die seine Technik anwendeten, ohne zu wissen, wer sie erfunden hatte, blieb er unbekannt. „Vielleicht weiß nicht jeder, dass ich an der Entwicklung des Affinitätschromatographen gearbeitet habe“, erklärte er auf Spanisch mit starkem amerikanischen Akzent. „Heute ist es nicht mehr nötig, mich zu erwähnen, weil jeder weiß, was damit gemeint ist, aber es macht mir nichts aus; es bereitet mir große Befriedigung. Es bedeutet, dass diese Technik so anerkannt und assimiliert ist, dass sie bereits zu unseren Arbeitsinstrumenten gehört.“

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fa73%2Ff85%2Fd17%2Fa73f85d17f0b2300eddff0d114d4ab10.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F7be%2F5eb%2Fd02%2F7be5ebd021781196b07e5292709af7f7.jpg&w=3840&q=100)