Mozart im großen Bruder, mit dem teuflischen Genie Robert Carsen

FOTO Ansa

zur Leiter

Die Inszenierung von „Così fan tutte“ des kanadischen Opernregisseurs beschließt die Saison 2024/2025 der Mailänder Scala. Mozarts sentimentale Ambivalenz spiegelt sich in der des Fernsehens wider: Nichts ist falscher als die vermeintliche Wahrheit der Bilder, und umgekehrt.

Zum selben Thema:

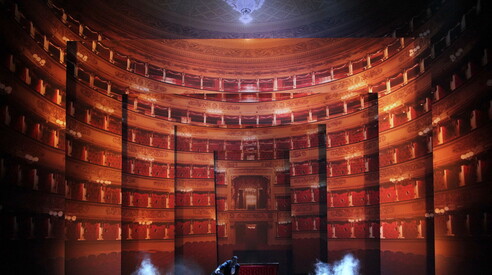

Robert Carsen ist der größte Opernregisseur der Welt, und er enttäuscht selten. Am besten ist er jedoch, wenn er unsere marode Gegenwart aufs Korn nimmt. So inszeniert er die neue „Così fan tutte“ der Mailänder Scala als Reality-Show, eine Mischung aus Big Brother, Temptation Island oder einer anderen Sendung, in der es um „Dienstboten“ geht (Zitat meiner neunzigjährigen Mutter), die ihre sentimentale Pornografie schließlich schon immer als soziales Experiment getarnt haben . Doch genau das – einen Test der (Un-)Treue – schlägt Don Alfonso den beiden jungen Offizieren vor, die noch naiv von der Treue ihrer Liebhaber überzeugt sind. Auf der einen Seite die zynische Mechanik von Da Pontes und Mozarts „Menschenmaschine“, auf der anderen die Vulgarität derer, die ihre Unterwäsche auf die Kathodenstrahlröhre legen: Das Zusammenspiel ergibt ein ebenso urkomisches wie tiefgründiges Schauspiel. Und so sind die beiden heißen Paare Kandidaten in der trashigen Reality-Show "The School of Lovers", die von Don Alfonso und Despina moderiert wird, mit Poolpartys für halbnackte Schönheiten, Abfahrten zum Luxusleben des Militärs an Bord des KI-reproduzierten Flugzeugträgers Cavour, bei dem die italienische Flagge weht, Fiordiligi, der (schlecht) "Per pietà, ben mio, perdona" im Big Brother-Beichtstuhl singt, und Despina, die als Ärztin verkleidet live auf Zoom Rezepte ausstellt.

Das Schöne daran ist, dass das Bild, wenn es in dieser Kulisse spielt, sehr traditionell ist, mit all den Symmetrien der üblichen Così-à-la-Rosé und den bekannten Gags, wie dem Magneten – pardon, dem hypnotischen Stein –, der den vergifteten Guglielmo und Ferrando wiederbelebt, aber mit Chlor aus dem Pool, nicht mit Arsen (ach, armer Mozart!). Die Emotion ist unweigerlich spürbar bei „Süß sei der Wind“ vor der glitzernden Oberfläche eines riesigen Meeres. Aber das verschmitzte Genie unseres geliebten Robertino liegt darin, dass Mozarts sentimentale Ambivalenz sich in der des Fernsehens widerspiegelt: Nichts ist falscher als die vermeintliche Wahrheit der Bilder, und umgekehrt. So erklärt uns Carsen, warum Mozart ewig und daher zeitgenössisch ist: Es gäbe keine bessere Antwort auf den zusammenhanglosen Unsinn derer, die darüber schwadronieren, Opern seien „zu lang“ und müssten gekürzt werden, um ein junges Publikum anzusprechen.

Tatsächlich applaudierte sogar das Publikum der Mailänder Scala, und die jüngeren Zuschauer (die anwesend waren, vermutlich durch Mundpropaganda) sogar noch mehr. Schade nur, dass diese Così d’Azur musikalisch eher mittelmäßig ist. Alexander Soddy dirigiert gut, kontrolliert, aber lebendig, mit angemessenem Tempo und klanglichen Pausen für sein schwaches Ensemble (was, muss man sagen, durch ein offenes Bühnenbild, das die Stimmen erstickt, nicht gerade verbessert wird). Der zweite Akt war besser als der erste, in dem wir unerwartet einige Überschneidungen zwischen Orchestergraben und Bühne wahrnahmen. Das Ensemble ist typisch für die altehrwürdige Mailänder Scala: eine Ansammlung einst großartiger Sänger, die nun verstummt sind, vielversprechender Nachwuchstalente, die nie groß rauskommen werden, und allgemeine Mittelmäßigkeit. Eine anständige Norma ist schwer zu finden; eine Despina, die man hören kann, das garantiere ich, gibt es nicht. Das beste Duo ist Dorabella-Guglielmo, also Nina van Essen und Luca Micheletti. Die 24. und 25. Saison an der Mailänder Scala endet hier: Abgesehen von einigen wenigen Aufführungen war es eine Saison von erschreckender, verzweifelter Bescheidenheit.

Mehr zu diesen Themen:

ilmanifesto