Wie ein brutaler Bierkrieg zum Untergang der Brauerei führte, die Milwaukee berühmt machte

Wir schreiben das Jahr 1965. Der 34-jährige Bob Martin entspannt sich in seinem hochlehnigen Ledersessel und atmet zufrieden aus. Sein Büro, im imposanten Hauptsitz der Joseph Schlitz Brewing Company in der Innenstadt von Milwaukee, strahlt die stille Autorität der Macht aus. So soll es auch sein für den Mann, der die Marketingabteilung für „das Bier, das Milwaukee berühmt machte“ leitet. Schlitz ist nach Anheuser-Busch das zweitgrößte Bierimperium der Welt. Und es ist Martins Spielplatz, sein Königreich, das er kontrollieren muss.

Aus der Sprechanlage knistert die Stimme einer Sekretärin. „Mr. Martin, ein unbekannter Anrufer ist in der Leitung. Er nennt keinen Namen. Es sei dringend.“ Martin runzelt die Stirn, als er den Hörer abnimmt. Eine Stimme am anderen Ende – tonlos und emotionslos – sagt: „Das Baby ist da und es geht ihm gut.“

Klicken. Stille. Martin starrt den Hörer an. War der Anruf eine Drohung? Ein Streich? Nein, es war eine Nachricht. Der kryptische Anruf bestätigte den Eingang einer Zahlung von 225.000 Dollar – umgerechnet 2,3 Millionen Dollar heute. Und wofür war das Geld? Für die Fertigstellung des Houston Astrodome, des ersten überdachten Stadions der Welt. Wenn alles nach Plan läuft, weiß Martin, wird Schlitz bald die Exklusivrechte an den Zapfhähnen im Stadion besitzen.

Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass Martin einen dicken Haufen Geld für einen Deal einsetzte. Die Astrodome-Vereinbarung verkörperte Martins Marketingverständnis – er war derjenige, der Dinge ins Rollen brachte. Seit seinem 25. Lebensjahr leitete Martin nicht nur das Marketing von Schlitz, sondern formte auch dessen Imperium. Und er war nur einem Mann unterstellt: Robert Uihlein Jr., dem Erben der Schlitz-Dynastie.

In den brutalen Bierkriegen der sechziger und siebziger Jahre war Martin ein General. Sein Einfluss reichte weit über Werbekampagnen und Verkaufsstrategien hinaus. Er war die Macht hinter der Macht, der Mann, der wusste, wie man Dinge erledigte – legal oder auf andere Weise.

Doch dies ist viel mehr als die Geschichte eines Marketing-Mannes am Rande des Abgrunds. Es ist die Geschichte vom Zusammenbruch eines Milliardenimperiums. Denn Schlitz war nicht nur ein Bierhersteller; es war eine tickende Zeitbombe illegaler Machenschaften. Die Firma geriet schließlich in den Mittelpunkt einer Anklage der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission). Sie vergraulte ihre Kunden mit schmierigem Bier und misslungener, aufdringlicher Fernsehwerbung. Und die Firma begann völlig auseinanderzufallen, als ein junger Staatsanwalt einfach eine Schreibtischschublade öffnete.

Bierhauptstadt der WeltMilwaukee in den 1960er-Jahren ähnelte dem Silicon Valley der 2000er-Jahre – mitten im Geschehen. Jeder wollte in der Bierbranche arbeiten. Die Branche war schick und sexy. Und vielleicht floss nur eines noch reichlicher und häufiger als das Bier selbst: das Geld. Wie verdiente sich Milwaukee den Titel „Bierhauptstadt der Welt“? Dank Einwanderern, insbesondere Deutschen. Zwischen 1820 und 1900 wanderten fast fünf Millionen Deutsche in die USA aus, und wohin die Deutschen gehen, folgt ihnen oft auch das Bier.

Wenn du zum typischen Biertrinker unter 50 gehörst, kennst du Schlitz vielleicht nur als eine Marke mit nostalgischem Flair, für die man in der Hipster-Kneipe sieben Dollar pro Dose hinblättern muss – ein ironischer Mittelfinger an all die Mikrobrauereien, die gerade den Markt überschwemmen. Aber als Martin in den 1950er-Jahren in Milwaukee auftauchte – einer segregierten und stark von der Arbeiterklasse geprägten Stadt im Herzen des Rostgürtels –, war das ein Ort, an dem man mit einer 40-Stunden-Woche in einer örtlichen Abfüllanlage eine Familie gründen und problemlos ein bürgerliches Leben führen konnte.

Das Schlitz Building im Schlitz Park in Milwaukee im Jahr 2018. Es war einst der Hauptsitz eines milliardenschweren Bierimperiums.

Martin wollte, wie alle anderen in Milwaukee, bei Schlitz arbeiten. Es war das zweitmeistverkaufte Bier in den USA nach Budweiser, dem Rivalen in St. Louis. Doch Schlitz war nicht die einzige Brauerei in der Stadt. Auch Pabst, Blatz und Miller waren in Milwaukee zu Hause. Und die großen Vier trieben die Stadt wie keine andere Branche voran.

Tatsächlich war Milwaukee so beliebt, dass Hollywood auf sie aufmerksam wurde. 1976, auf dem Höhepunkt von Schlitz' Popularität, strahlte ABC Television die erste Folge von Laverne & Shirley aus, in der die Stars Penny Marshall und Cindy Williams – die sich eine enge Kellerwohnung in der Innenstadt von Milwaukee teilten – in der Abfüllabteilung eines Schlitz-Doppelgängers namens „Shotz“ schufteten. Passenderweise lief die Sitcom bis 1983 und endete ungefähr zu der Zeit, als Schlitz dezimiert und für Teile an die konkurrierende Stroh Brewery verkauft wurde.

In einer Reihe von Interviews vor einigen Jahren in seinem Haus nahe Kansas City erinnerte sich Martin, der 2023 im Alter von 93 Jahren starb, an seine Zeit bei Schlitz und seine Anfänge in der Firma. Das Glück war auf seiner Seite. Martin geriet ins Visier von Paul Pohle, einem Schlitz-Manager und ehemaligen Bruder aus der Studentenverbindung. 1952 wurde Martin direkt nach dem College als Junioranalyst in der Marktforschungsabteilung eingestellt. „Ich wusste nicht einmal, wie man ‚ Marktforschung‘ schreibt “ , gab Martin zu. „Ich hatte noch nie davon gehört. Ich wollte einfach nur einen Job im Vertrieb bei Schlitz, aber die wollten keinen Mann unter 25 in den Vertrieb stecken. Sie wollten jemanden mit, wie sie es nannten, ‚festen Trinkgewohnheiten‘ – was urkomisch ist.“

Also nahm Martin einen, wie er es nannte, „lausigen Job“ in der Marktforschung bei Schlitz für 300 Dollar im Monat an. Doch das Timing spielte ihm in die Hände. Nur drei Jahre später, als Pohle die Karriereleiter emporstieg, brauchten die Führungskräfte von Schlitz einen neuen Leiter für die Forschungsabteilung. Keiner der externen Kandidaten konnte die Führungsriege überzeugen, also bekam Martin die Beförderung. „Es war ihnen scheißegal, wer die Forschungsabteilung leitete“, sagte er in einem unserer Interviews. „Wenn es eine wichtige Abteilung gewesen wäre, hätte ich sie nicht bekommen.“

Dies war nur sein erster Schritt auf der Karriereleiter. Schon bald würde der ehrgeizige Martin die strategische Entscheidung treffen und eine Eskalation des Bierkriegs anführen – mit verheerenden Folgen.

Kampf um die Nummer 1Die großen einheimischen Brauereien lieferten sich schon lange vor Martins Einstieg einen erbitterten Kampf um die Markenherrschaft. Es war ein blutiger Sport, bei dem das Bier nicht rot und zähflüssig, sondern goldfarben und schaumig floss. Doch zwischen Budweiser und Schlitz herrschte eine erbittertere Rivalität als zwischen Budweiser und Schlitz. Schlitz war Anfang des 20. Jahrhunderts das meistverkaufte Bier in den USA und erneut, als die Prohibition 1933 endete – ab 1940 dominierte es den Markt. Doch in den 50er Jahren kämpfte es mit Budweiser um den Spitzenplatz. Und 1957 überholte Budweiser Schlitz als meistverkauftes Bier und behielt seinen Vorsprung.

Mitte der 1970er Jahre, als Martin auf dem Höhepunkt seiner Macht war, hatte Schlitz es satt, immer nur Zweiter zu sein. Martin und seine Kollegen beschlossen, dass es an der Zeit war, die Dinge aufzurütteln und Budweiser mit einem großen Schritt zu stürzen.

Um die Hintergründe des Bierkriegs wirklich zu verstehen, muss man zunächst die Regeln kennen – die Bierregeln. Kurz gesagt: Wer Alkohol herstellt, darf ihn nur an Großhändler verkaufen. (Der Film „ Ein ausgekochtes Schlitzohr“ basiert auf dieser Regel. Na ja, und natürlich auf den Verfolgungsjagden.)

In den 1920er Jahren führte die Prohibition ein dreistufiges System für den Bierverkauf ein, das aus Produzenten, Händlern und Einzelhändlern (in dieser Reihenfolge) bestand. Martin beschrieb es in einem Interview so: „Man braucht eine Lizenz zum Brauen, eine Lizenz für den Großhandel und eine Lizenz für den Einzelhandel. Und in den meisten Ländern ist es illegal, mehr als eine Lizenz zu besitzen.“

Warum die Komplikationen? Natürlich wegen des Geldes. Jede Stufe kann mit verschiedenen Bundes-, Landes-, Kommunal- und anderen Steuern belegt werden, was bedeutet, dass immer mehr Biergelder in die Staatskasse fließen. Außerdem gab es eine Vielzahl von Zwischenhändlern zwischen den Brauereien und ihren Kunden.

Das Komplott war tiefgreifend. Schlitz führte zwei Bücher, um illegale Zahlungen zu verschleiern, und gab jährlich Millionen dafür aus.

Die Kombination aus diesem komplexen Regulierungsumfeld und dem erbitterten Wettbewerb um Verkaufszahlen begünstigte natürlich ehrgeizige Führungskräfte, die das System zu manipulieren wussten. Martin war stolz darauf, genau das zu können. Und der Vorfall im Astrodome ist ein Paradebeispiel dafür.

Erinnern Sie sich an den mysteriösen Anruf, in dem es um die sichere Ankunft des Babys ging? Der Mann, der diese Nachricht überbrachte, war der legendäre Houstoner Geschäftsmann Roy Hofheinz, ein ehemaliger Bürgermeister der Stadt. Er und Martin pflegten ein inniges Verhältnis. Hofheinz, umgangssprachlich „der Richter“, war der raffinierte, Zigarre rauchende texanische Besitzer des Houstoner Baseballteams Colts (45) und der Kopf hinter dem Bau des Astrodome. Stellen Sie sich Hofheinz als eine Mischung aus Lyndon B. Johnson und George Steinbrenner vor.

Da Martin in den 1960er Jahren bei Schlitz für das Baseball-Sponsoring zuständig war, wurden er und Hofheinz nicht nur enge Geschäftsfreunde, sondern auch persönliche Freunde. Daher beschloss Schlitz, das neue Baseballteam von Houston (die späteren Astros) zu sponsern, vorausgesetzt, Hofheinz konnte den Astrodome bauen. In Martins unveröffentlichter Autobiografie erinnert er sich an eine Zeit, als Hofheinz 225.000 Dollar fehlten, um den Astrodome fertigzustellen.

Hofheinz' Gläubiger forderten die Rückzahlung eines früheren Kredits und verhinderten so die Beschaffung zusätzlicher Mittel für den Stadionbau. Hofheinz hatte keine Finanzierungsmöglichkeiten mehr; sein gesamtes Finanzimperium stand kurz vor dem Zusammenbruch. Hofheinz sprach in einer Geheimsprache und teilte Martin mit, was dieser bereits wusste: Nach texanischem Recht durfte Hofheinz keinen Cent von Schlitz leihen, da die Brauerei die Übertragungen der Astros-Spiele sponserte.

Martin, der immer ein Problemlöser war, erinnerte sich dann: „Mir fiel auf, dass 225.000 Dollar angesichts seiner Gesamtschulden eine bemerkenswert kleine Summe waren … dass 225.000 Dollar eigentlich weniger waren als das, was wir ihm vierteljährlich für die Übertragungsrechte zahlten.“

Hier begibt sich Martin in eine rechtliche Grauzone. Er erinnerte sich, Hofheinz gesagt zu haben: „Es wäre rechtlich und anderweitig absolut in Ordnung, wenn wir Ihnen das nächste Quartal [der Übertragungsrechte], das ja sowieso in ein paar Wochen ansteht, einfach vorzeitig bezahlen würden. Und das sollte Ihr Problem lösen, ohne dass uns oder Ihnen rechtlich irgendwelche Schwierigkeiten entstehen.“

Wäre es das? Egal. Hofheinz steckte in der Klemme und nahm das Angebot sofort an – Schlitz' „Vorauszahlung“ für die Übertragungsrechte sicherte die Finanzierung des Stadions. Martin brauchte nur noch das offizielle grüne Licht von Uihlein, das dieser sofort erteilte. Mehr als ein Jahrzehnt später tauchte der Astrodome in den Anklagepunkten gegen Schlitz auf.

Zwei Sätze BücherWar der Astrodome ein besonders eindrucksvolles Beispiel für Schlitz' Geschick im Schwarzmarktmarketing, so hatten Martin und seine Kollegen es bereits Mitte der 1970er Jahre zum Standardverfahren des Unternehmens gemacht. Wie die Bundesanwaltschaft später anklagte, zahlte Schlitz regelmäßig Anreize, um sich die Marktmacht in „Einflusskonten“ zu sichern. Man könnte es als Bestechung für Bier bezeichnen.

Der Milwaukee Sentinel schilderte detailliert, wie selbst kleinere Transaktionen – wie etwa ein Verkaufsleiter aus Milwaukee, der über eine Werbeagentur 1.208 Dollar für Teppiche im Humpin' Hannah's Nightclub abwickelte – Teil eines größeren Geldwäschesystems waren. Und wer steckte dahinter? Natürlich Martin. In einem unserer Interviews erinnerte er sich an einen kryptischen Anruf eines Einzelhändlers, der ihn warnte, das FBI werde Unterlagen abfragen, die Schlitz mit Barrenovierungen in Verbindung bringen. Martin tat dies ab. Aus seiner Sicht machte er nur Geschäfte.

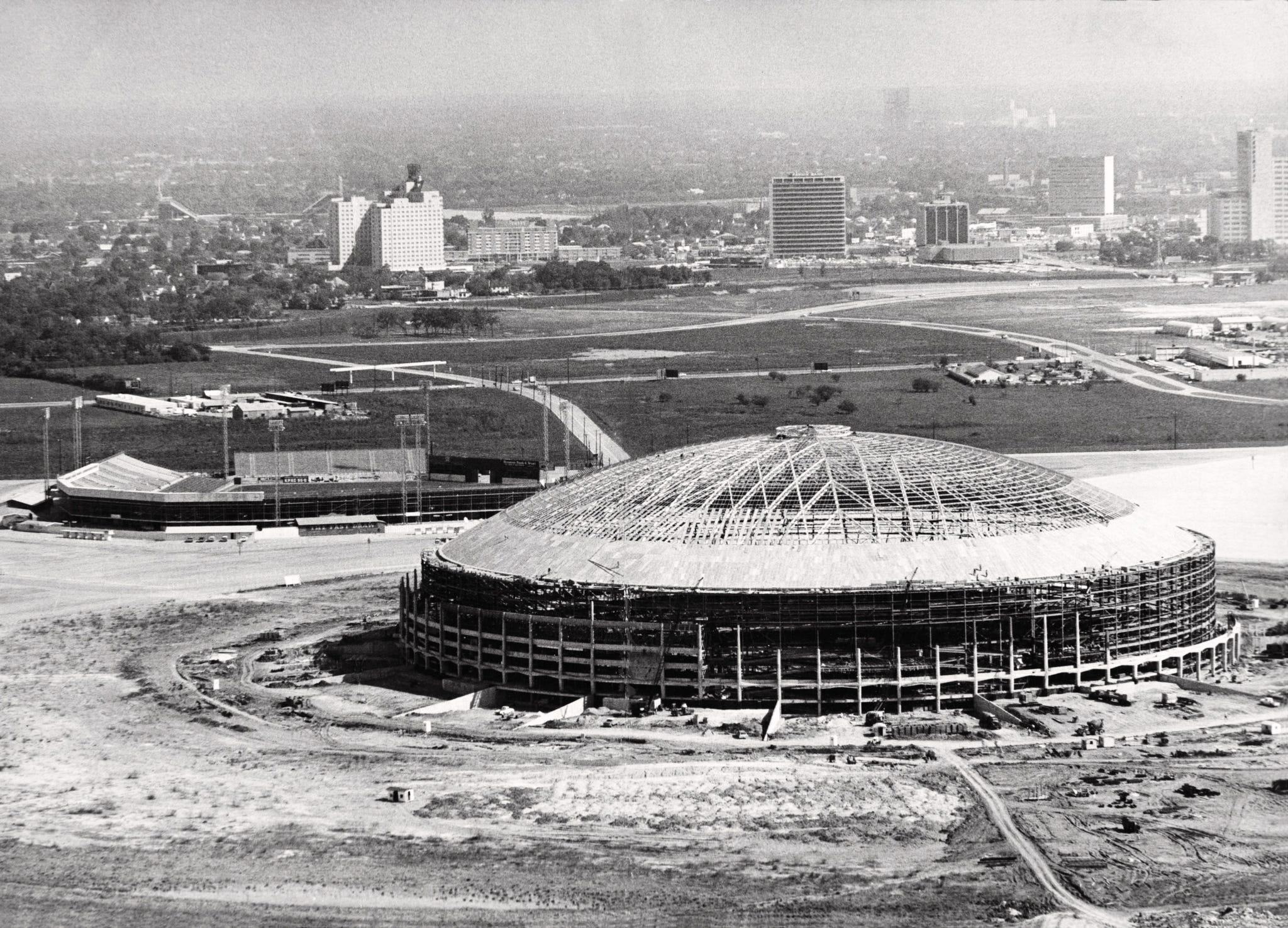

Das Harris County Domed Stadium während der Bauarbeiten im Jahr 1964; es wurde später als Houston Astrodome bekannt.

War Martin der Mastermind hinter dieser Strategie, so war sein wichtigster Stellvertreter George Shay, ein erfahrener Absolvent der Universität Amherst, der zum Direktor für Sonderkonten aufstieg. Die Anklage der Securities and Exchange Commission (SEC) machte ihn später zum Schlüsselfigur hinter Schlitz' aggressiven Marketingtaktiken. Und ein Artikel der Washington Post machte es deutlich: „Martin wählte George Shay … aus, um den Plan umzusetzen.“

Auf den ersten Blick war Shay ein unwahrscheinlicher Kandidat für diese Rolle. Der weltreisende, hochgebildete Polyglott hatte Französisch studiert, seine Sommer in Grenoble in Frankreich verbracht und sprach ein bisschen Türkisch, Japanisch, Malaiisch und Griechisch. Aber er war ebenso versiert darin, Schlitz' Marketing vor Ort zu managen. Er war derjenige, der Deals abschloss, Platzierungen sicherte und dafür sorgte, dass die Bars gut mit Schlitz-Markenware ausgestattet waren.

Das Komplott war tiefgreifend. Schlitz soll angeblich zwei Buchhaltungen geführt haben, um illegale Zahlungen zu verschleiern. Zeugenaussagen ergaben, dass das Unternehmen 50.000 Dollar über eine Werbeagentur an den Präsidenten der Restaurantkette Emersons weiterleitete und heimlich einen Schlitz-Großhändler bezahlte, um sich die exklusiven Fassbierrechte eines Fischrestaurants in Virginia zu sichern. Schlitz blätterte 75.000 Dollar hin, um sich „Verkaufspriorität“ im Wrigley Field zu sichern, und schloss einen ähnlichen Deal mit dem Stadion der Texas Rangers ab. Insgesamt schätzte die Anklage der SEC, dass Schlitz jährlich drei Millionen Dollar – heute etwa 17 Millionen Dollar – für diese Taktiken ausgab.

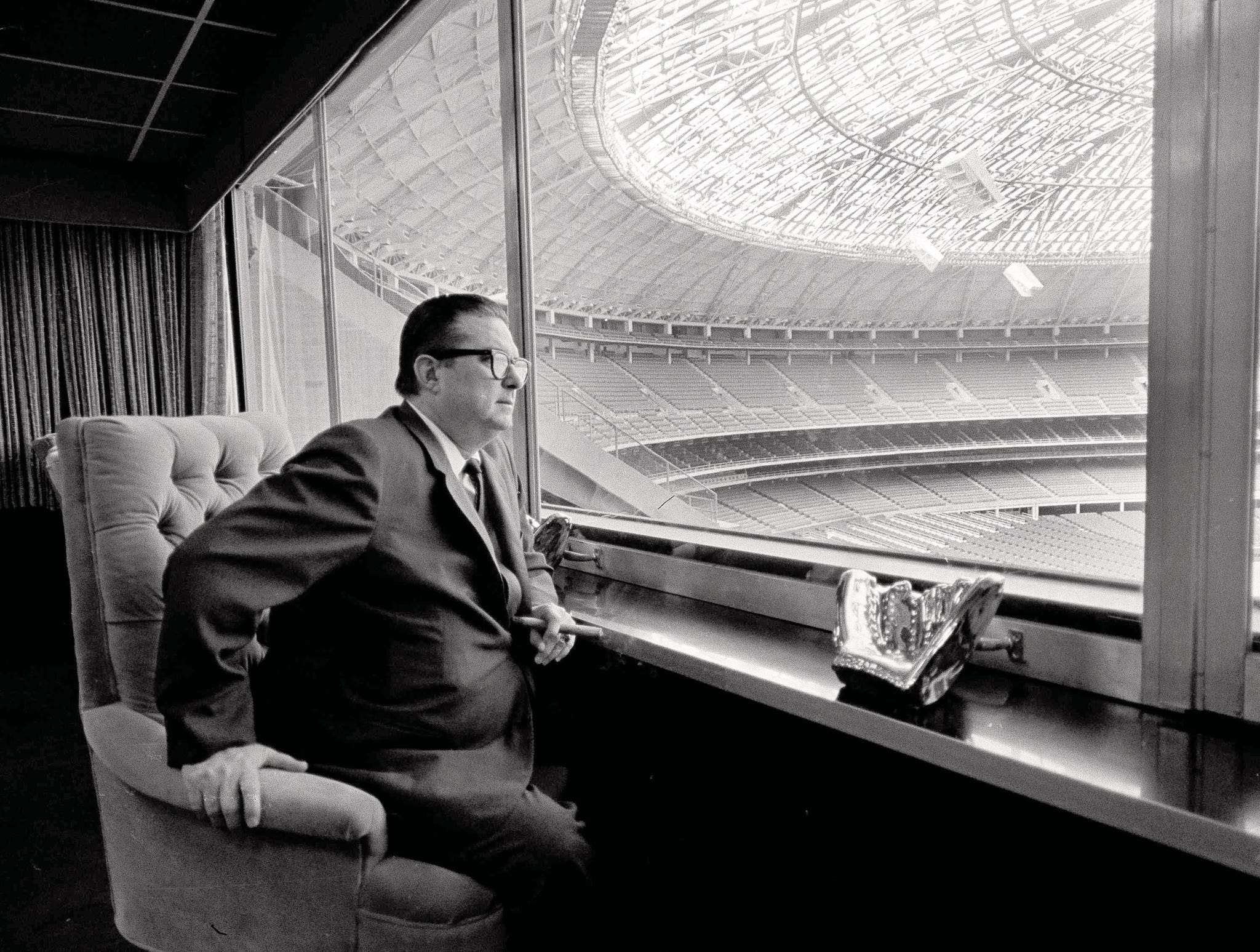

Roy Hofheinz (alias „der Richter“), der Präsident der Eigentümergruppe der Houston Astros, inspiziert im März 1965 von einer Privatwohnung im Stadion aus die Bauarbeiten am Astrodome.

Eines der größten Schachzüge? Der Flughafen O'Hare, damals der größte Wechselkunden in Amerika. Schlitz hatte Glück. 1976 stand der Flughafen wegen eines Streiks bei Budweiser leer, und Schlitz – nur eine kurze Autostunde nördlich gelegen – nutzte die Gelegenheit. Martin erinnerte sich stolz daran, wie sie Budweiser unterboten und mit „Marketingzuschüssen“ (sprich: fragwürdigen Rabatten) einen Deal an Land zogen. Die SEC beschuldigte Schlitz später, 265.000 Dollar in Form von falschen Rechnungen an Carson, Pirie, Scott & Co. gezahlt zu haben, die die Konzessionen am O'Hare betrieb. In Martins Worten: „Wir mussten eine Vereinbarung treffen, bei der wir [den Großhändlern] einen Marketingzuschuss oder etwas Ähnliches gaben. Dinge, die man sich ausdenkt, um einen Rabatt gewähren zu können, damit [der Großhändler] damit umgehen konnte. Aber wir kamen in den O'Hare“, sagte Martin stolz, „und wir mussten eine Anpassung vornehmen, um das Problem zu lösen.“

Dachte Martin, dass an diesen Manövern etwas falsch war? In seiner Autobiografie tat er den Fall als Einmischung der Regulierungsbehörden ab und beklagte, dass die ATF und die staatlichen Behörden nur die schlechten Verlierer im Biergeschäft bedienten. Er sinnierte: „Das Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms (BATF) und die staatlichen Regulierungsbehörden … waren besonders anfällig für das Gejammer und Gejammer jener Brauereien, die es schafften, bei den Umstellungen im Konzessionsgeschäft den Kürzeren zu ziehen.“

Die Schublade der Pandora öffnenIm Frühjahr 1975 studierte Stephen Kravit im dritten Jahr Jura in Harvard und suchte nach einer Anstellung in seiner Heimatstadt. Dank einer Verbindung seines Vaters, eines Versicherungsvertreters, gelang es dem 25-jährigen Brillenträger, ein Vorstellungsgespräch bei Bill Mulligan, einem US-Staatsanwalt in Milwaukee, zu ergattern. Mulligans Büro wirkte eher wie ein hastig gepackter Koffer als wie die Zentrale eines mächtigen Staatsanwalts. Kravit fühlte sich in einem Regierungsgebäude mit fünfeinhalb Meter hohen Decken und den meterhohen Papierstapeln um ihn herum fehl am Platz. Er erinnert sich, dass er zwanzig Minuten lang von sich selbst erzählte, während der mürrische, viel ältere Mulligan schweigend hinter seinem Schreibtisch saß. Irgendwie bekam Kravit den Job.

Ein paar Monate später stand der frisch eingestellte Kravit dem imposanten Mulligan in dessen unaufgeräumtem Büro wieder gegenüber. Sein neuer Chef zeigte auf einen besonders schlampig sortierten, schiefen Dokumententurm, und Kravit erinnerte sich: „Mulligan sagte: ‚Das ist der Schlitz-Fall. Wir haben vor etwa einem Monat eine Untersuchung eingeleitet. Und wir haben eine Reihe von Zeugenaussagen vor der Grand Jury zu einem Gesetz aufgenommen, mit dem sich noch niemand zuvor strafrechtlich befasst hat. Wir haben niemanden, der dafür Zeit hat. Es gehört Ihnen.‘“

Kravit hatte noch kein richtiges Büro. Also brachte er den 1,50 Meter hohen Aktenstapel an seinen Arbeitsplatz in der Bürobibliothek.

Als die Trinker eine gekühlte Dose Schlitz öffneten, schlug ihnen statt goldenem Ale ein dunstiger, dicker, schlammiger Schaum entgegen.

Wenn die US-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Schlitz noch nicht allzu ernst nahm, tat es der Brauer auch nicht. Schlitz war so überzeugt, dass die US-Staatsanwaltschaft nichts finden würde, dass die Anwälte Kravit 1976 in ihre Zentrale in der Innenstadt von Milwaukee einluden. Außerdem erhielt er freie Hand, alle Dokumente zu durchforsten, die er in die Hände bekam. Die Anwälte argumentierten, dass ihre zweijährige Aufbewahrungsfrist – die Führungskräfte anwies, alles, was älter als zwei Jahre war, zu vernichten – alles, was Kravit für materiell bedeutungslos machen würde. Das erwies sich als kostspieliger Fehlgriff.

Kravit kam eines Morgens früh im Büro an und wurde dort von Sekretärinnen, aber nicht von Führungskräften, herzlich begrüßt. Er erinnert sich: „Markenmanager und die Verantwortlichen für den nationalen Vertrieb und ähnliches kamen gegen 10:30 oder 11:00 Uhr. Danach sollten sie alle in der Stadt Mittag essen und Bier für alle kaufen. Deshalb waren sie nie zum Mittagessen da.“ Er fügt hinzu: „Und ich würde sagen, viele von ihnen waren Alkoholiker.“

Wie in einer Szene aus Billions tauchte der babygesichtige Kravit in leere Büros ein und landete schließlich in einem von Abe Gustin. Gustin war zwar Leiter des nationalen Vertriebsservice, in Wirklichkeit aber Martins Stellvertreter.

„Ich gehe in sein Büro“, sagt Kravit. „Ich setze mich an seinen Schreibtisch. Da liegen nur ein paar aktuelle Unterlagen zu Verkäufen. Ich öffne beiläufig eine Schublade, denn ich kann überall hinschauen, oder? Ich öffne die unterste rechte Schublade und da liegt ein Stapel Briefe.“

Man denke nur an die 1970er Jahre – wer seine Korrespondenz aufbewahren wollte, nutzte grünes, rosa oder gelbes Durchschreibepapier. „Gustin und einige andere waren eitel“, sagt Kravit. „Sie wollten ihre Korrespondenz aufbewahren, weil sie stolz darauf waren.“

Im Wesentlichen war dies der Moment, der den Untergang eines jahrhundertealten globalen Machtzentrums einleitete. In der Schublade aus Walnuss-Mahagoniholz – und unter klarem Verstoß gegen Schlitz' Richtlinien zur Dokumentenaufbewahrung – entdeckte Kravit Notizen und Briefe aus den 1960er Jahren, die wichtige Aspekte von Schlitz' Bestechungsaktivitäten detailliert beschrieben. Alle Beweise liegen in den Notizen, und der junge Anwalt weiß, dass er sie hat. „Sie sind ein sehr guter Beweis dafür, was genau sie getan haben, denn sie haben es nicht verheimlicht“, sagt Kravit.

Trotz dieser aufsehenerregenden Entdeckung von Kravit reagierte Martin in unserem Interview auf die Untersuchungen und Anschuldigungen der 1970er Jahre mit einem Seufzer und einem Augenrollen.

„Jemand hat da den Begriff Kickbacks eingeworfen“, sagte Martin. „Worum es ihnen wirklich ging, waren fragwürdige Marketingpraktiken, für die die Leute in der Marketingabteilung verantwortlich waren.“ Und wer leitete diese Abteilung? Bob Martin.

Geschmacklose Werbung, geschmackloses GebräuDie Probleme bei Schlitz waren nicht nur rechtlicher Natur. Ab Anfang der Siebziger traf die Brauerei eine Reihe spektakulär verheerender Entscheidungen, um Marktanteile zu gewinnen. Der erste dieser Fehler beeinträchtigte die Qualität des Bieres selbst. In der Überzeugung, die Konkurrenz durch eine beschleunigte Produktion auszustechen, entwickelte das Unternehmen ein Verfahren, das intern als Accelerated Batch Fermentation (ABF) bezeichnet wurde. Dieses Verfahren verkürzte die Brauzeit auf nur 15 Tage – im Vergleich zu 32 Tagen bei Bud. Das Ergebnis ähnelte einem misslungenen Chemieexperiment: Statt eines schaumig-goldenen Gebräus erwartete den Biertrinker beim Öffnen einer gekühlten Dose Schlitz ein dicker, zäher Schaum.

Eine Printanzeige aus dem Jahr 1942 stützte sich auf die Idee, Schlitz habe Milwaukee bekannt gemacht.

Der Aufstand der wütenden Verbraucher zwang Schlitz dazu, zehn Millionen Dosen und Flaschen Bier heimlich zu vernichten und ABF ganz aufzugeben.

Das schäbige Bier war jedoch nur ein Problem für die Brauerei. Schlitz stand kurz davor, eine der – nach Ansicht vieler Branchenexperten – schlechtesten Werbekampagnen der Geschichte zu starten. Auf dem Papier hätte es nicht so sein sollen. Die Brauerei engagierte die Chicagoer Werbelegende Leo Burnett – man könnte sich Burnett als Don Draper im echten Leben vorstellen. Doch statt cleverer Spots, die den Bierabsatz ankurbelten, versetzte die Werbekampagne Schlitz einen verheerenden Schlag.

Damals verspotteten viele die „Trink Schlitz, sonst bring ich dich um“-Kampagne, die die Hypermaskulinität der Zeit ausnutzte. Die Fernsehspots zeigten stämmige Männer und knurrende Boxer, die mit körperlicher Gewalt drohten, sollte jemand dumm genug sein, ihnen ihre Schlitz-Dosen wegzunehmen. Die Reaktion der Öffentlichkeit war so negativ, dass die TV-Spots noch heute in Marketingkursen an Hochschulen als Warnung vor der falschen Vermarktung eines Produkts behandelt werden.

Der Doppelschlag aus abstoßender Werbung und trübem Bier vergraulte die Kunden. Die Verkäufe brachen von 24,2 Millionen Fässern im Jahr 1976 auf 6,2 Millionen im Jahr 1981 ein.

Tod des BeschützersWährend Schlitz Kunden verlor , zog sich die juristische Schlinge um das Unternehmen immer weiter zu. Und nach einer zweijährigen, umfassenden Untersuchung ließen Kravit und die Regierung den Hammer fallen. Am 15. März 1978 wurde Schlitz von einer Grand Jury in 747 Anklagepunkten wegen „illegaler Marketingpraktiken“ angeklagt: drei Anklagepunkte wegen Kapitalverbrechen, ein Vergehen wegen Verstoßes gegen den Federal Alcohol Administration Act (FAAA) und 743 Vergehen aufgrund von Transaktionen, die angeblich gegen den FAAA verstießen.

Schlitz war zwar nicht die einzige Brauerei, die die Aufmerksamkeit der SEC auf sich zog, aber es war das einzige Unternehmen, das sich dazu entschlossen hatte, gegen die Regierung zu kämpfen. Die übrigen Brauereien beruhigten sich rasch.

Eine Anzeige im Playboy aus dem Jahr 1965 verlieh dem Beruf des Bierverkäufers eine sexyere, spielerischere Note.

Die Vorwürfe gegen den jahrhundertealten Brauer waren umfangreich und vielfältig. Sie reichten von raffinierten, wie der Zahlung für die Fertigstellung des Astrodomes, bis hin zu eher typisch für einen Duke , der selten kommt, wie der Bestechung von Schwarzbrennern in Alabama, um Schlitz in alkoholfreie Bezirke zu bringen. Als wir Martin in unserem Interview zu den SEC-Anklagen befragten, reagierte er abweisend: „Es war eine riesige Angeltour.“

Martin argumentierte, dass weder die bereits erwähnten miserablen Entscheidungen von Schlitz noch die Anklagen der SEC die Ursache für den Zusammenbruch von Schlitz waren. Nein. Laut Martin trug zum Untergang von Schlitz „Bob Uihleins Fehler bei, zu sterben“ bei.

Der Uihlein, auf den er sich bezieht, war ein gewisser Robert A. Uihlein, der beliebte, Polo spielende Firmenchef und Martins wichtigster Vormund. Die Familie Uihlein führte die Brauerei seit einem Jahrhundert – die Familie war sozusagen die Milwaukee-Version der Astors oder der Morgans in New York City.

Martin erinnerte sich an ein Gespräch mit dem älteren Rechnungsprüfer des Unternehmens, Werner Lutz. „Lutz sagte immer: ‚Wenn du nicht Uihlein heißt, Junge, bist du eine Hilfskraft, und ich bin auch eine Hilfskraft.‘“, sagte Martin lachend und ahmte Lutz‘ deutschen Akzent nach.

Während Martin den Bierkrieg gegen Budweiser führte, geriet sein Privatleben ins Wanken. Er hatte seine Frau Diane Moreland im College kennengelernt, und sie hatten bald darauf geheiratet. Doch Mitte der siebziger Jahre wurde ihr ruhiges Leben im Mittleren Westen durch Dianes bipolare Störung auf den Kopf gestellt. Sie musste häufig ins Krankenhaus und belastete die Ehe. Sie trennten sich und ließen sich später scheiden.

Etwa zu dieser Zeit begann Martin eine Romanze mit Kaye Rusco – der scharfsinnigen, politisch versierten Chefsekretärin von Uihlein. Vor Schlitz hatte sie für den Gouverneur von Minnesota gearbeitet und war eines der berühmten „Boiler Room Girls“ in Robert F. Kennedys Präsidentschaftswahlkampf gewesen. Bei Schlitz agierte Rusco im Zentrum der Macht, direkt für Uihlein und eng mit Martin, die sie später heiraten sollte. Als die SEC näher rückte, wurde Rusco aus der Chefetage „befördert“ – ein Schritt, der offenbar darauf abzielte, sie von dem Skandal zu distanzieren, der Schlitz erfasste.

Uihlein hatte Martin stets unterstützt und ihm die volle Autonomie gewährt, die Marketingabteilung nach seinem Ermessen zu leiten. Es ist schwer zu glauben, dass die beiden bei den außergewöhnlichen Maßnahmen zur Steigerung des Marktanteils nicht im Gleichschritt liefen. Und ebenso schwer ist es zu spekulieren, was Uihlein getan hätte, um die drohende Katastrophe abzuwenden. Doch Uihlein starb 1976 nach einem kurzen Kampf gegen Leukämie, und Martin hatte seinen Beschützer nicht mehr an der Spitze des Unternehmens.

Als die Anklage erhoben wurde, war Martin tatsächlich schon draußen.

FeiertagsmassakerAm Morgen des 16. Dezember 1976, als die Ermittlungen der SEC an Fahrt gewannen, erschien Martin wie gewohnt in seinem Büro. Doch die Stimmung war deutlich anders. Er wurde sofort in das Büro von Schlitz' neu eingesetztem Präsidenten Eugene Peters bestellt, der die Nachfolge des kürzlich verstorbenen Uihlein angetreten hatte.

An seinem Schreibtisch schob Peters Martin eine Freigabe- und Verzichtserklärung zu, gefolgt von einem Scheck und einem Stift. Peters kam sofort zur Sache: Aufgrund des wachsenden Rechtsstreits entlasse er Martin und erklärte, dass die Kündigung aus wichtigem Grund erfolgt sei. Wenn er die Freigabe- und Verzichtserklärung unterschreibe, könne Martin den Scheck über die 100.000 Dollar Abfindung behalten, sagte Peters.

In seiner Autobiografie erinnert sich Martin an diesen Moment und an seine Worte an Peters: „‚Mensch, abgesehen davon, dass dies sicherlich ein schönes Weihnachtsgeschenk ist, über das ich mich sehr freue, fürchte ich, dass ich die großzügigen zusätzlichen sechs Monatsgehälter nicht bekommen werde.‘ Dann zerriss er die Verzichtserklärung und warf sie in seinen Papierkorb.“ In diesem Fall, sagte Peters, würden sie zu Plan B übergehen, der es Martin ermöglichte, nichts zu unterschreiben und 50.000 Dollar zu bekommen, die Hälfte des Mindestgehalts, das ihm für seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit zustand.

Schlitz entließ nicht nur Martin, der damals noch Senior Vice President für Marketing war. Peters entließ auch Martins Kollegen Thomas Roupas, den Vizepräsidenten für Vertrieb, Abe Gustin, den Leiter des nationalen Vertriebsservices, und William Timpone, den Leiter des Außendienstes. Das Unternehmen rechnete damit, dass sie in den Medien besser dastehen würden, wenn sie ein paar Leichen rausschmeißen. Wie Martin in seiner Autobiografie schrieb: „Und das war sozusagen das Ende meiner Karriere bei Schlitz.“

„Was wir wollen, Mr. Martin, ist, Sie ins Gefängnis zu bringen“, sagte der Bundesanwalt, „und da gehört er ganz sicher hin.“

Was Martin nicht wusste: Schlitz hatte sich bereits an das Milwaukee Journal gewandt und die Geschichte von Martins Entlassung erzählt, die am nächsten Tag in mehreren Zeitungen erschien. Was Schlitz hingegen nicht wusste: Martin hatte inmitten des Chaos der SEC-Untersuchung heimlich ein hervorragendes Jobangebot erhalten: den Posten des Präsidenten von United Vintners in Kalifornien, einem erfolgreichen Getränkevertriebsunternehmen. Sein neuer Arbeitgeber scheute sich jedoch davor, einen Firmenpräsidenten einzustellen, der von der Regierung wegen massiven Betrugs verfolgt wurde.

Kurz nach Martins Entlassung, Anfang 1977, bat ihn Kravit – „gefragt “ ist hier das entscheidende Wort –, vor einer Grand Jury auszusagen. Martin sah darin eine Möglichkeit, seinen Namen reinzuwaschen und seinen neuen Job bei United Vintners zu sichern, und bot einen Deal an. „Ich sagte: ‚Ich werde vorbeikommen und einen Tag lang wahrheitsgemäß jede Frage zu jedem Thema beantworten, das ich kenne‘“, sagte Martin. „Aber am Ende des Tages müssen Sie mir einen Brief geben, in dem steht, dass Sie mit mir fertig sind.“ Der Brief wäre im Grunde eine Freikarte aus dem Gefängnis gewesen.

Die Regierung gab seinem Ersuchen statt und an einem kühlen Morgen im März 1977 traf Martin am Bundesgericht in Milwaukee ein, einem imposanten romanischen Gebäude aus dem Jahr 1899.

Laut Martin lief es von Anfang an nicht gut. „Ich sagte: ‚Gut, meine Herren, ich habe zugestimmt, den ganzen Tag über alles auszusagen, was Sie wollen. Aber vielleicht können wir die Sache beschleunigen, wenn Sie mir sagen, welche Bereiche Sie am meisten interessieren oder was Sie wollen.‘“ Kravits Antwort war weit weniger freundlich.

Martin erinnerte sich, dass Kravit seine Brille abnahm und sagte: „Was wir wollen, Mr. Martin, ist, Sie ins Gefängnis zu stecken, denn da gehört er auf jeden Fall hin.“

Kravit kann sich nicht erinnern, es so ausgedrückt zu haben, aber nach einigem Hin und Her bot Martin schließlich seine Aussage vor der Grand Jury an, und Kravit bekam, was er wollte. Laut dem von Kravit verfassten Beweisangebot, in dem er den Betrug darlegte, sagte Martin aus: „Wir wussten, dass sich diese Aktivität [Zahlung von Anreizen] in einer Grauzone bewegte. Es war in der Bierbranche üblich, so zu verfahren. Und das BATF [Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms], eine Regulierungsbehörde, hatte unseres Wissens nach eine Reihe von Punkten überprüft, und niemandem ist etwas passiert.“

Kurz gesagt, Martins Verteidigung lautete: Alle haben es getan, und niemand war zuvor erwischt worden. Warum also schikanieren Sie mich?

Auf Rache ausAnstatt den Brief einfach anzunehmen und einen neuen Job bei United Vintners anzunehmen, hatte Martin nun eine andere Idee: Rache. Und seine Rache würde kalt und kalkuliert sein. Schlitz hatte keine Ahnung, was Martin dem Unternehmen damit antun würde. Die anmaßende Entscheidung, die Geschichte über die Entlassung des Schlitz-Managers an die Zeitungen durchsickern zu lassen, sollte gegen das Unternehmen verwendet werden.

Martin erinnerte sich: „Im Bundesstaat Wisconsin kann man aus jedem beliebigen Grund entlassen werden. Solange es nicht ausschließlich aus Bosheit geschieht. Wie würde man denn beweisen, dass etwas ausschließlich aus Bosheit geschieht?“

Obwohl ein Arbeitgeber nicht wegen ungerechtfertigter Kündigung eines Mitarbeiters verklagt werden konnte, konnte er wegen Verleumdung angeklagt werden. Und genau das tat Martin. Wieder einmal versteckte er sich hinter einer glaubhaften Abstreitbarkeit und reichte 1978 Klage gegen Schlitz und dessen damaligen Geschäftsführer Jack McKeithan ein. Er klagte wegen Verleumdung wegen der Geschichten, die am Tag nach seiner Entlassung über ihn veröffentlicht wurden. Wie arbeitsfähig kann man schließlich sein, wenn die New York Times den eigenen Namen in einem Artikel mit dem Titel „Schlitz entlässt drei Führungskräfte nach Schmiergeldermittlungen“ erwähnt?

Laut dem Milwaukee Sentinel beschuldigte Martin das Unternehmen in seiner Klage, „in der gesamten Braubranche verleumderische Behauptungen verbreitet zu haben, er sei ‚illegaler und/oder unethischer Handlungen schuldig‘“. Glaubt man der SEC und ihrer Anklageschrift mit 747 Punkten, dann hatte Martin gerade eine Klage gegen das Unternehmen eingereicht, für das er kriminelle Handlungen begangen hatte – weil es ihn für diese kriminellen Handlungen schlechtgemacht hatte.

Schlitz' Wasserhahn läuft trockenAm 31. Oktober 1978 ließ sich Schlitz mit der SEC nieder, indem er keinen Wettbewerb gegen eine einzige Zählung krimineller Verschwörung plädierte. nicht genaue, dauerhafte Aufzeichnungen für Steuerzwecke; und Millionen von Dollar an Einzelhändler zu zahlen, um sie zum Verkauf von Schlitzbier zu überreden. Diese MEA -Culpa jedoch nicht verhindern, dass das Unvermeidliche. Aufgrund der massiven Egos innerhalb des Unternehmens und der katastrophalen tatsächlichen Geschäftsentscheidungen, die sie getroffen haben-zusammen mit der Misshandlung der Regierungsanträge und der anhaltenden Zivilklage von Martin-wurde das einst Milliarden-Dollar-Gigant, der die Joseph Schlitz Brewing Company war, zu einer Hülle von sich selbst, ein nachträglicher Gedanke.

Vielleicht kam der letzte Schlag, der Schlitz getötet hat, in Form eines Arbeitsstreiks von 1981. Siebenhundert Arbeiter im verarbeitenden Gruppen gingen in Milwaukee in einem monatelangen Arbeitsstreit in Milwaukee ab, und kurz danach gab das Unternehmen bekannt, dass es sein legendäres Milwaukee-Werk für immer schließen werde.

Schlitz lag jetzt mit dem Gesicht in der Corporate -Gosse und blutete Geld. Rivalen umkreisten den leblosen Bierhersteller. Im Jahr 1982 kaufte die Stroh Brewery Company Schlitz für bar dürftige 500 Millionen US -Dollar - die Einnahmen, die Schlitz in den 1970er Jahren in einem anständigen Viertel ausstatten würde. Trotz der Akquisition waren Schlitz und Stroh zusammen noch ein ferner Dritter im Verkauf hinter Anheuser-Busch und Miller. In den Jahrzehnten danach wurde das Unternehmen zwei weitere an massive Konglomerate verkauft. Ironischerweise gehört Schlitz ironischerweise einem einstigen lokalen Konkurrenten, Pabst, der selbst so ziemlich eine Holdinggesellschaft ist, die Kulturerbe -Biermarken erwirbt.

1985, sieben Jahre nach dem Start seiner Klage, trat ein siegreicher Martin über Schlitz 'leblose Unternehmenskörper in den Straßen von Milwaukee ein. Eine Jury reichte ihm ein kräftiges Urteil von 1,3 Millionen Dollar ein (obwohl ein Richter später den Betrag beschnitten und es für übermäßig hielt). Martin nutzte seinen Triumph in einen begehrten Marketingjob in Kalifornien, weit weg von Milwaukee und den Beer Wars. Seine Karriere blühte auf, und er und Kaye zogen in ein opulentes Zuhause um und bezeichneten fälschlicherweise als das Haus, das Schlitz gebaut hatte.

Es gab Gewinner in den Bierkriegen, aber Schlitz war nicht einer von ihnen.

esquire