La Guerra Civil, el fusilamiento. García Lorca y España: 89 años de misterio e inmortalidad.

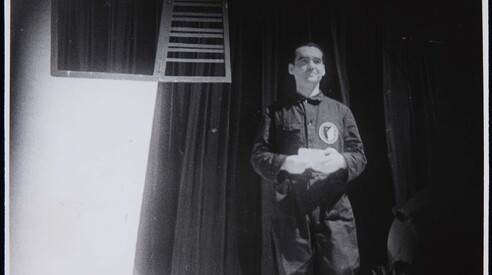

Federico García Lorca, Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España (vía Wikimedia Commons)

revista

Tras Granada, una conspiración de silencio rodea la muerte del poeta. ¿Quién lo traicionó? ¿Dónde está su cuerpo? El rostro de un país desgarrado, las elegías, lectura imprescindible en la década de 1970.

El crimen tuvo lugar cerca de Granada, hace 89 años. «Se le vio caminar entre los fusiles por un largo camino y emerger al frío campo, aún con las estrellas, al amanecer. Mataron a Federico al amanecer». Así inmortaliza Antonio Machado el asesinato de Federico García Lorca , fusilado por falangistas españoles en los altos de Víznar un día de agosto de 1936, un mes después del estallido de la Guerra Civil. Amaneció el 17, o quizás el 19, o el 20. Nadie lo sabe. Nueve décadas después, un sudario negro sigue cubriendo el momento de la muerte de García Lorca. Y las razones de una tragedia española.

Su cuerpo tampoco fue hallado. Ni el suyo ni el de los otros tres hombres fusilados con él: Don Dioscoro Galindo, un maestro de escuela lisiado que se declaraba ateo, y dos banderilleros anarquistas, Joaquín Arcollas y Francisco Galadí, conocidos principalmente por los aficionados a los toros.

Las excavaciones en las fosas comunes abiertas al menos veinticinco años después del fin de la dictadura del Caudillo Francisco Franco, fallecido de avanzada edad en noviembre de 1975, continúan. Las excavaciones continúan en la Vega de Granada, la región que rodea la pequeña ciudad andaluza, tomada inmediatamente por los insurgentes nacionalistas el 18 de julio de 1936. La represión fue feroz. Y, como en toda España, continuó mucho después del fin de la guerra en 1939 con la victoria de los falangistas. Solo en la provincia de Granada se estima que hubo al menos veinte mil paseados, término que se utiliza para describir a las personas sacadas de sus hogares o de la calle, asesinadas y desaparecidas en fosas comunes, sin que sus familias pudieran siquiera llorarlas.

Nada. La recuperación de la memoria histórica, la «arqueología del dolor», como dicen por aquí, no ha devuelto el cuerpo del poeta. Ya era una leyenda en vida, el Federico de España por excelencia. La familia tampoco se ha molestado jamás en buscarlo. Para ellos, incluso hoy: «Todos los muertos son iguales. Todos son Lorca. La verdad histórica debe buscarse en los archivos, no en las tumbas». Esta postura, inquebrantable a lo largo de los años, ha alimentado rumores y especulaciones.

La mejor teoría es que devolvieron los restos de Federico a cambio de silencio. Esta hipótesis es difícil de conciliar con el hecho de que los cuerpos de los otros tres ejecutados junto con Lorca nunca fueron encontrados, a pesar de que la familia del maestro Don Dioscoro, por otro lado, persistió en su búsqueda.

La peor conjetura es que la traición del poeta comenzó en su propia casa, por quienes la frecuentaban o por su propia familia , sin duda presionada en aquellos días del verano del 36. El cuñado de Lorca, alcalde socialista de Granada, había sido asesinado el 16 de julio. Eran tiempos de caos e irracionalidad, como siempre ocurre cuando estallan guerras, declaradas o no.

Son los vencedores, como sabemos, quienes se apropian de la historia. Incluso censurando, engañando y mistificando. Con el franquismo en España, una conspiración de silencio se cernió sobre el "caso Lorca". Pero en el resto del mundo, la sombra del poeta asesinado se alzaba como un globo aerostático. Como un grano de trigo que, al plantarse, da nuevos frutos. Su leyenda trascendió con creces su indiscutible genio poético y teatral. Se convirtió en el emblema de la libertad contra toda forma de totalitarismo. La sierra de Granada era como un Gólgota del siglo XX; Lorca, como un santo secular.

«Un poeta por la gracia de Dios o por el diablo», se definió Lorca. Y añadió: «La luz del poeta es la contradicción». Habló de ello en público. En España y América. Dio conferencias tan concurridas que cuesta imaginarlas hoy. Imagínense. Sobre temas como El primitivo canto andaluz, La imagen poética de don Luis de Góngora, o incluso la Teoría del duende, donde el duende es una especie de duende, el fuego sagrado que inspira a artistas, pero también a toreros y bailaores.

La multitud lo vitoreó, las mujeres se volvieron locas por él a pesar de los rumores sobre su homosexualidad. Ante este público de aficionados, Federico García Lorca habló de su mundo visionario, suspendido entre el sueño y la realidad, de sus furias abstractas, de los tiempos convulsos que vivió, de las tensiones concretas que ya bullían en las venas de la sociedad española en la década de 1920. Habló de la poesía que escribió Lorca, tejida con pasiones extremas, infinita ternura e infinita crueldad. De las palabras que escogió, capturando la sonoridad de cada una. Sus versos, a veces, eran pura música. Como «Arbolé, arbolé, seco y verdé». O la famosa estrofa: «Verde que verde quiero. Verde viento. Verdes ramas». Eran «el arte por el arte», inspirados en el gran poeta Luis de Góngora, símbolo del poder cultural y militar español durante el Siglo de Oro, capellán de la corte de Felipe III y esteta, considerado ya en vida el «maestro absoluto de la realidad poética». Sepultado en la muerte por una controversia sin fin.

En la España de principios del siglo XX, aún había quienes consideraban las Soledades de Góngora «escandalosas». Por su predominio de los sentidos. Porque eran hipérboles poéticas tan ricas en imágenes, metáforas y latinismos que eclipsaban el contenido narrativo. El tema se usaba como pretexto. Como marco para repentinos destellos de brillantez. Un estilo elitista, a veces oscuro, que a la vez bebía de la gran tradición popular española. Esta estética barroca, el «gongorismo» de Góngora —o «culteranismo», como enseñan los críticos literarios—, fascinó a Lorca y a un grupo de jóvenes poetas contemporáneos suyos: Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Rafael Alberti y Vicente Aleixandre, este último futuro Premio Nobel en 1977, dos años después de la muerte de Franco.

Muchos de ellos eran amigos y socios. Habían compartido habitación en Madrid, en el internado más vanguardista de la época, la Residencia de Estudiantes, un arquetipo de la educación liberal en Europa. Juntos, en diciembre de 1927, decidieron organizar un homenaje a Góngora en Sevilla con motivo del tercer centenario de su muerte. El evento, impulsado y patrocinado por el torero Ignacio Sánchez Mejías, fue crucial para identificar al grupo que había participado en la memoria de Góngora como la «generación del 27», junto con otros autores y artistas de la España de la época. Entre ellos se encontraban el pintor Salvador Dalí, gran pasión juvenil de García Lorca; el cineasta Luis Buñuel; el escritor Max Aub; y, por supuesto, el propio Ignacio Sánchez Mejías, autor de obras de teatro y narrativas no exentas de gracia e ironía. Sin duda, la fama de Sánchez Mejías estuvo y está ligada a la tauromaquia. En vida, fue por sus innumerables vueltas al ruedo en la plaza, su paso triunfal acentuado por el homenaje de la multitud tras vencer al toro. En su muerte, fue por el emotivo "Llanto por Ignacio", compuesto para él por Federico García Lorca. El poema, acentuado por el obsesivo tañido de la hora, "A las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde", es una de las obras más famosas de la literatura española del siglo XX. Sin duda, una de las más traducidas.

Carlo Bo fue el primero en intentarlo en Italia en 1938 en la revista Letteratura, publicada en Florencia. Con el paso de las décadas, retomó la traducción, con ligeras modificaciones, en las numerosas ediciones que realizó de los poemas de García Lorca, aquellos que hemos estudiado durante generaciones con «España en el corazón». En 1942, fue la versión de Vittorini . Luego, en 1949, la de Oreste Macrì. Pero fue en la década de 1950 cuando el Llanto por la muerte de Ignacio alcanzó una inmensa fama. Había encontrado un intérprete excepcional, Arnoldo Foà. El éxito fue tal que el propio Foà decidió grabar algunos de los poemas de amor de Lorca para Fonit Cetra, entre ellos «Gacela del amor imprevisto» y «La rosa de la Alhambra».

En Italia y más allá, Federico García Lorca ya había derribado todas las barreras de desconfianza que rodeaban al ars poetica. Fue el intérprete más extraordinario de la "generación del 27". Él mismo consideraba, con razón, la poesía "la más bella de Europa", como escribió en una carta a Miguel Hernández, el poeta-soldado de la Segunda República que murió en las cárceles franquistas en 1942 con tan solo 31 años. Quién sabe por qué García Lorca recurrió a Miguel Hernández. No podían ser más diferentes. Y, sin embargo, el destino los cruzó. Se conocieron y se hicieron amigos. Hernández, criado en el pastor de cabras, fue un extraordinario poeta autodidacta. Cuidaba su rebaño y leía los libros que le prestaba el canónigo de su pueblo. Devoró lo mejor de la poesía española del Renacimiento y el Barroco: Góngora, Garcilaso, San Juan de la Cruz, Lope de Vega. Escribió letras refinadas, hasta el punto de ser llamado "el brillante epígono de la generación del 27". Y escribió romances que se convirtieron en canciones republicanas de la Guerra Civil, como "Vientos del pueblo". Canciones que en la década de 1970 —formidables para los jóvenes que estaban allí— se popularizaron gracias a Víctor Jara e Inti Illimani. Fue el redescubrimiento de Miguel Hernández, cuya muerte por hambre y enfermedad, solo y en prisión, en los llamados años del hambre, la hambruna de la posguerra, había caído en el olvido durante demasiado tiempo.

No como Lorca. Era culto y cosmopolita, señorito de nacimiento y educación, hijo de un poderoso terrateniente y una maestra de escuela que le inculcó desde niño la pasión por el piano, la pintura y la música. No como Lorca, cuyo final «fue digno de un poeta», como dijo Borges.

El crimen, por tanto, tuvo lugar en Granada. «Federico cayó muerto, con sangre en la frente y plomo en las entrañas», narra Machado para futuras referencias. En el imaginario colectivo occidental, Federico García Lorca se convirtió en una metáfora de la historia española vista desde el bando vencido. Con él, «la otra España» prevaleció . Su ejecución cerca de Granada en agosto de 1936 es tan impactante como la fotografía del miliciano herido de muerte por una bala falangista, tomada por Robert Capa cerca de Córdoba el 5 de septiembre de 1936.

En realidad, se estaban produciendo matanzas a ambos lados de España. Machado ya había escrito sobre ello en 1912 en la colección Campos de Castilla. Percibía el cainismo como un rasgo distintivo del carácter español. Y había lanzado una advertencia al Españolito, el recién nacido: «Que Dios te proteja. Una de las dos Españas te helará el corazón».

En Occidente, sin embargo, la narrativa de la Guerra Civil como preludio de una danza trágica que concluyó en 1945 con la caída de la Italia de Mussolini y la Alemania nazi terminó simplificando los acontecimientos españoles hasta el punto de trivializarlos en el eterno enfrentamiento: fascismo versus antifascismo, autoridad militar reaccionaria versus resistencia democrática. En realidad, lo que ocurrió durante la Guerra Civil fue mucho más complejo: los comunistas lucharon contra sus camaradas trotskistas y, aún más, contra los anarquistas; los falangistas liberales detestaban el oscurantismo de los generales; los católicos sufrieron la ferocidad de los anticlericales, que llegaron incluso a profanar iglesias y conventos y a violar a sus habitantes; los vascos y catalanes estaban, como siempre, contra los castellanos y, por lo tanto, contra el poder central en Madrid.

La narrativa histórica desde el bando vencido también fue resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial, la victoria de los aliados angloamericanos y la Unión Soviética. España permaneció aislada en Europa Occidental, ajena a la lógica de los bloques opuestos formados en Yalta en 1945. El Generalísimo Franco, a quien no le faltaba perspicacia política, no había querido participar en el conflicto mundial. Pero ciertamente no podía negar los vínculos ideológicos, y de otro tipo, con las potencias derrotadas del Eje. Hasta 1953, año en que el Caudillo decidió, por necesidad, conceder bases militares a Estados Unidos, España no recibió ayuda para la reconstrucción. Ni Plan Marshall. Ni rehabilitación del pasado. Como si la Leyenda Negra fuera su destino. Siguió siendo un país conmovedor y casi inaccesible, donde magníficos vestigios del pasado sirvieron de telón de fondo a ciudades destruidas, a mujeres y hombres reducidos a la pobreza, obligados a morir de hambre.

Fue el país el que cargó con el peso de haber asesinado a su mayor poeta. De haberlo hecho en la oscuridad, contra toda lógica y predicción. Jorge Guillén, poeta él mismo, tranquilizó a la familia de Lorca cuando el alzamiento militar aún se sentía en el aire: «En caso de revuelta, si solo un español sobreviviera, sería Federico». En cambio, Lorca fue ejecutado de inmediato. Quién sabe qué miedo ideológico o resentimiento privado. Mientras tanto, Guillén, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas y muchos otros de esa «generación» emprendieron el exilio. Eran la España peregrina que arrastraba consigo el encanto de la derrota.

Muchos de ellos ayudaron a inmortalizar a Federico García Lorca con elegías escritas especialmente para él. «Los que estuvimos con él aún no podemos creer que esté muerto. No podemos imaginarlo frente a un pelotón de fusilamiento», dijo Rafael Alberti muchos años después. Y entonces escribió El regreso de un poeta: «Como si la vida que no tuviste en vida, la hubieras vivido paso a paso en la muerte». Así, Federico García Lorca se convirtió en el poeta español más leído de todos los tiempos.

Para quienes, como yo, éramos estudiantes de secundaria en los años setenta, Lorca era una lectura imprescindible. En Andalucía, mis compañeros cantaban y bailaban los versos del Romancero gitano, quizás el libro más popular de Lorca, a pesar de estar inmerso en la experimentación vanguardista. Me di cuenta de ello cuando fui a la universidad en España. Observarlos era como presenciar la interpretación de cantares de tradición oral. Aún conservo una carta de Matilde, una amiga andaluza y compañera de estudios en Salamanca. Me envió "su" versión de Antoñito el Camborio de Lorca y prometió interpretármela a cambio de un plato de espaguetis. Constantemente leo poemas inspirados en García Lorca o dirigidos a él. Los más recientes y hermosos, en orden cronológico, son los de Beatriz Hernanz, la poeta que ahora dirige el Instituto Cervantes de Cracovia. En la colección Habitarás la Luz que te Repara, recientemente traducida al italiano con el texto original en la página opuesta, Hernanz escribe versos como: «No quiero leer el plomo envuelto en tu ceguera azul marino, en el aire de tu ausencia, ochenta años después. Tu verso perdura como una pluma soñada por un colibrí». El colibrí, como el caballo, la luna, el olivo, el alhelí, el jazmín y el nardo, son imágenes de la Andalucía gitana, símbolos utilizados por Lorca como frontera mágica entre la realidad y el sueño, entre Eros y Tánatos.

El crimen, pues, tuvo lugar en Granada. «Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Los verdugos no se atrevieron a apuntarle a la cara», relata Machado. Parece seguro que entre los seis verdugos encargados de la ejecución se encontraba un primo lejano de Lorca, Antonio Benavides. Dicen que era un hombre violento, alguien que bebía y hablaba demasiado en las tabernas y burdeles de Granada. Como el macho integral que se consideraba, se jactaba de «haberle metido dos balazos en la cabeza a la gran cabeza». O el maricón, que significa «la reina», según el contexto. ¿Por qué lo habría hecho? Quizás por dinero, quizás por envidia. Y es como si Lorca tuviera una premonición al escribir uno de sus poemas más queridos en la década de 1920: Muerte de Antoñito el Camborio. Es la historia de un gitano de ilustre linaje, un moreno de verde luna, que es arrestado por la Guardia Civil y despojado de su vara, símbolo de su honor. Por ello, es marginado y finalmente asesinado a orillas del Guadalquivir por sus primos. «Envidiaban en él lo que no envidiaban en otros: zapatos corintios, medallones de marfil y esa piel teñida de aceitunas y jazmines». ¿Podría Lorca haber imaginado al gitano Camborio como un alter ego? ¿Y podría la violencia entre primos ser un presagio de la guerra fratricida en España?

Luego, la envidia. Lorca era poeta laureado. Sus tres estancias en Estados Unidos en la década de 1930, en Nueva York, Cuba —donde descubrió el cuerpo negro de América y los ritmos afrocubanos— y Argentina, le habían dado fama y prestigio internacionales. Pero Granada era un pueblo pequeño. Lo que en España corresponde a un infierno grande. Lorca consideraba a la burguesía granadina «lo peor de España». Y lo decía. Lo cual no lo hizo más querido en su propia ciudad.

Es probable que el tropiezo de Federico García Lorca ese verano del 36 fuera precisamente regresar a Granada . Para celebrar, como cada año, su onomástica con su padre, también Federico, según la costumbre española. Quién sabe qué habría pasado si Lorca se hubiera quedado en el Madrid más seguro. O si Lorca se hubiera marchado a Nueva York o México, como planeaba. Habría sido, quizás, el exiliado más ilustre en casi cuarenta años de dictadura. En cambio, la muerte lo aguardaba en Granada. En "su" Granada. Gracias a la presión internacional, hispanistas, periodistas y diplomáticos, la historia de Lorca se resolvió gradual y solo parcialmente. En 1965, la emisora de radio española SER publicó un reportaje de la Comandancia de la Policía de Granada, redactado ese mismo año, con el asunto: "Antecedentes del poeta Federico García Lorca". Dos páginas mecanografiadas describían, en pura jerga burocrática, la detención de Lorca con un gran despliegue de fuerza; las intervenciones para liberarlo por parte de las autoridades territoriales de la Falange y de antiguos falangistas como los Rosales, una familia amiga —o supuestamente amiga— con la que Lorca se había escondido, asustado por dos redadas falangistas en su domicilio; y el hecho de que, precisamente gracias a esas intervenciones, Lorca no parecía correr peligro inminente de muerte.

Entonces la situación se agrava. «Los datos obtenidos son confusos», especifica el informe. Continúa con las acusaciones controvertidas: prácticas homosexuales, una aberración que se ha convertido en vox populi (así lo escribe exactamente el gendarme, en latín), pero no probada con hechos; pertenencia a la masonería; socialismo. Según el informe, Lorca «confiesa». Quién sabe qué. Quizás los amores prohibidos vividos en Madrid y otros lugares, nunca en Granada. Sin embargo, no se menciona ningún juicio previo al fusilamiento. El documento da más espacio al papel de los cinco hermanos Rosales que albergaron a Lorca en sus últimos días. Los dos mayores eran, sin duda, camisas viejas, primeros falangistas. A pesar de ello, arriesgaron sus vidas dedicándose a la causa de Lorca.

El "caso Rosales" fue reabierto este agosto por el periódico El País tras el resurgimiento de una obra inédita de su hermano menor Luis, poeta como García Lorca. La obra, escrita en 1946, durante la censura franquista, habla de denuncias. El protagonista, llamado Luis como su autor, dice: "Yo era joven y pertenecía a un círculo revolucionario. Estaba de moda entonces en mi país. Cuando estalló la revolución, traicioné a un hombre... Se había refugiado en mi casa. Le costó la vida". ¿Podría Luis Rosales haberse estado exponiendo en una época en la que ni siquiera podía publicar?

Tras un debate amplio y reflexivo, huelga decirlo, los académicos concluyeron que la obra revela el tormento de Rosales por no haber podido salvar a su amigo. Por haber sobrevivido mientras él agonizaba.

La pregunta que queda es el título de la obra de Luis Rosales: ¿Por qué? ¿Por qué un famoso señorito, de familia burguesa y con conocidos burgueses, sin mucha implicación política, acabó, entre los primeros de España, en una cuneta en la carretera de Víznar a Fuente Grande de Alfacar, como consta en el documento elaborado por la Jefatura Superior de Policía de Granada?

Aquí, el campo ha sido devastado por excavadoras. La construcción del auge económico llegó mucho antes de la arqueología del dolor, con chalets por doquier. En 1936, Fuente Grande también era conocida como la Fuente de las Lágrimas por el ensordecedor murmullo de su manantial y aguas subterráneas. Así, volvemos a los vívidos versos de Antonio Machado que describen el último paseo de Federico. «Construyan, amigos, para el poeta un montículo de piedra y duerman en la Alhambra, sobre una fuente donde el agua llora y dice para siempre que el crimen se cometió en Granada, en su Granada».

Sin duda, la de Machado fue un singular destello de inspiración poética. Casi una visión de lo que ocurrió en el frío amanecer de Víznar en agosto de 1936. Sin duda, el secreto de la ejecución del poeta debió correr de boca en boca. Fue desgarrador para España justo al comienzo de una guerra largamente temida. Fue el preludio de la pasión y la muerte que abrumaría la vida cotidiana de cada español durante el conflicto fratricida entre las dos Españas, cada una de las cuales, huelga decirlo, creía representar la verdad del momento y, al mismo tiempo, el futuro del país.

Machado tuvo la valentía de publicar la elegía fúnebre de su amigo Federico. Lo hizo tan solo dos meses después, el 17 de octubre de 1936, en la revista madrileña Ayuda, publicada por el Soccorso Rosso Internazionale, una organización comunista muy activa en España incluso antes de la Guerra Civil.

Los versos de Machado son dolorosos. Quizás sean una premonición de su propio fin, que llegó por agotamiento en 1939, tras una fuga inútil a través de los Pirineos, cuando los falangistas ya habían ganado la guerra.

Pero es sobre las razones de la ejecución de Lorca que Machado tiene la visión más desgarradora. «Federico cortejó a la muerte», escribe Machado. «Porque ayer, camarada, mis versos resonaron con el aplauso de tus huesudas manos, y tú trajiste escalofrío a mi canto y el filo de tu hoz de plata a mi tragedia. Te cantaré sobre la carne que no tienes, los ojos que te faltan, el cabello que el viento azotó, los labios rojos donde te besaron... Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué feliz soy a solas contigo entre estas brisas de Granada». La muerte, finalmente, escuchó.

Más sobre estos temas:

ilmanifesto