80 ans de la bombe atomique | Les pères de la bombe atomique : les étudiants de la République de Weimar

La plaque commémorative est accrochée au-dessus du balcon du premier étage de l'imposant bâtiment. « Julius Robert Oppenheimer . Physicien. 1926–1927 », peut-on y lire. Beaucoup trop peu de texte, selon Martin Melchert, de l'Initiative antinucléaire de Göttingen. « Oppenheimer était une personnalité conflictuelle. Il était idéalisé, mais jusqu'à sa mort, il n'a jamais regretté les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. »

En 2018, la ville de Göttingen a fait apposer une plaque commémorative sur l'ancienne maison d'Oppenheimer, Am Geismartor 4. Les démarches de l'initiative antinucléaire pour ajouter quelques phrases à la plaque ont pris presque autant de temps. Cependant, la municipalité ayant rejeté leur demande, l'initiative a agi d'elle-même.

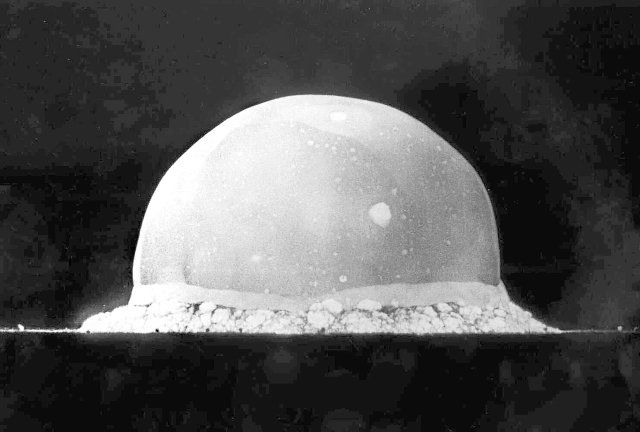

D'étudiant à père de la bombe atomiqueDepuis l'après-midi du 6 août, jour du 80e anniversaire de l' explosion de la bombe atomique à Hiroshima , une affiche enveloppée de film plastique est accrochée sur un vestige d'un mur non loin de l'ancienne résidence d'Oppenheimer. « En tant que conseiller du secrétaire américain à la Guerre, Oppenheimer a été en partie responsable de la décision de désigner les villes densément peuplées comme cibles (des bombes atomiques) », peut-on y lire, entre autres. « Plus tard, Oppenheimer a plaidé pour un contrôle international des armes nucléaires, mais il a également plaidé pour le stationnement d'armes nucléaires tactiques. »

Oppenheimer (1904–1967), fils d'un immigrant juif et homme d'affaires, est venu à Göttingen pour étudier à l'automne 1926. Il a obtenu son doctorat en seulement six mois à la chaire de physique théorique de Max Born.

Ses camarades et le professeur percevaient Oppenheimer comme un homme brillant, cultivé et sûr de lui jusqu'à l'arrogance, rapporte Martin Melchert, chercheur en biographies de scientifiques à Göttingen. Durant le séminaire, Oppenheimer interrompit non seulement ses camarades, mais aussi Born. Un groupe d'étudiants, mené par la future lauréate du prix Nobel Maria Göppert, menaça alors de boycotter le séminaire.

La thèse de doctorat d'Oppenheimer s'appuyait sur l'essai « Sur la théorie quantique des spectres continus ». Born a qualifié l'ouvrage d'« excellent » et a écrit : « C'est une réussite scientifique de haut niveau, bien supérieure à la moyenne des thèses. »

Son doctorat fut presque ruiné. Oppenheimer n'avait pu s'inscrire comme étudiant invité que grâce à un CV mal rédigé, ce qui l'empêcha de poursuivre son doctorat. Ce n'est qu'après l'intervention de la faculté auprès du ministère prussien de la Culture qu'il put achever son doctorat.

De retour aux États-Unis, Oppenheimer fit des recherches et enseigna, entre autres, à l'Université de Californie à Berkeley. Apprenant la réussite de la fission nucléaire d'Otto Hahn en 1939, il calcula la masse critique de matière fissile nécessaire à une explosion le jour même. De 1943 à 1945, il fut directeur scientifique du projet Manhattan , qui construisit des bombes atomiques initialement destinées à être utilisées contre l'Allemagne nazie. À partir de mai 1945, il participa à la planification militaire du largage des bombes sur le Japon et au choix des cibles.

Après la Seconde Guerre mondiale, Oppenheimer siégea à divers conseils consultatifs du gouvernement américain. À ce titre, il recommanda le développement des armes nucléaires tactiques, tout en plaidant pour un contrôle international de ces armes et en promouvant l'entente avec l'Union soviétique. Des contacts antérieurs avec les milieux communistes lui valurent la perte de son statut de conseiller auprès de la Commission américaine de l'énergie atomique en 1954. « La vie et l'œuvre contradictoires d'Oppenheimer illustrent le dilemme d'un scientifique entre recherche et application, entre loyauté et conscience », peut-on lire sur la plaque commémorative, agrandie par l'Initiative antinucléaire.

Mais Oppenheimer n'était pas le seul scientifique de Göttingen dont les recherches furent ultérieurement utilisées à des fins militaires. Parallèlement à son séjour, la ville se transforma en un centre de recherche sur l'armement.

Le côté obscur de la rechercheLa maison d'Oppenheimer et l'Institut de physique n'étaient distants que de quelques centaines de mètres. Melchert suppose qu'il a probablement aussi rencontré des chimistes en chemin. Contrairement à la physique et aux mathématiques, où travaillaient de nombreux professeurs juifs, qui attiraient à leur tour des étudiants juifs et étrangers, les Instituts de chimie, situés dans la Hospitalstrasse, parallèle au Mur, étaient déjà fermement aux mains de l'extrême droite au milieu des années 1920.

À partir de 1926, Gerhard Jander, qui avait adhéré au parti nazi un an plus tôt, et son assistant Rudolf Mendel, également nazi et membre des SA, y commencèrent des recherches secrètes sur les gaz toxiques pour le compte du Bureau de l'artillerie de l'armée. Adolf Thiessen (1899-1990) avait adhéré au parti nazi encore plus tôt, en 1922. Il fut l'une des figures les plus marquantes de la recherche internationale sur les armes nucléaires et chimiques.

En 1931, Thiessen devint directeur du département de chimie inorganique de Göttingen. Deux ans plus tard, il rejoignit l'Institut Kaiser Wilhelm de chimie physique de Berlin, qu'il transforma plus tard en un laboratoire modèle de guerre chimique nazie. Il effectua des recherches sur les brouillards de gaz pénétrants et les détonateurs de fusées. Il participa finalement à des expériences sur les « bombes atomiques sales », dont on sait peu de choses.

Peu après la fin de la guerre, Thiessen, ainsi qu'une douzaine d'autres scientifiques nucléaires allemands, reçurent une invitation en Union soviétique. Le groupe fut affecté à un laboratoire sur la mer Noire, où Thiessen participa à la construction d'une usine d'enrichissement d'uranium. La bombe soviétique fut achevée en 1949. En 1951, Thiessen reçut le prix Staline, la plus haute distinction civile du pays, pour ses services. Il resta en URSS jusqu'en 1956.

Après son installation en RDA, il devint directeur d'un institut à l'Université Humboldt de Berlin. À partir de 1957, il fut président, puis président honoraire, du Conseil de recherche de la RDA et membre non partisan du Conseil d'État. Thiessen contribua également au développement du programme nucléaire civil de la RDA. Son exemple démontre que même en RDA, malgré son image antifasciste, des personnes ayant joué un rôle important sous le régime nazi pouvaient être promues aux plus hautes fonctions.

Berceau de la recherche sur les armes nucléairesLes anciens instituts de physique et de mathématiques, qui formaient un complexe, constituent une autre étape de la visite. Le jeune Oppenheimer y rencontra une bonne douzaine de professeurs et d'étudiants qui allaient plus tard figurer parmi l'élite de la recherche internationale sur les armes nucléaires. L'un des points de rencontre fut le légendaire séminaire interdisciplinaire « Sur la matière », animé conjointement par les professeurs James Franck, David Hilbert et Max Born, déjà mentionné. Parmi les assistants de Born figuraient Pascual Jordan, Edward Teller et Werner Heisenberg.

Heisenberg (1901–1976) étudia la physique, les mathématiques, la chimie et l'astronomie, et obtint son habilitation à Göttingen en 1924. En 1932, il reçut le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les fondements de la mécanique quantique. À partir de 1939, nommé professeur à Leipzig, il fut l'un des acteurs les plus importants du « Club de l'uranium », une association regroupant 19 instituts de recherche allemands dont l'objectif initial était de développer un réacteur à l'uranium et, partant, une bombe à l'uranium.

Cet échec s'expliquait principalement par le manque de matières premières (uranium et eau lourde), de personnel et de fonds, ainsi que par des conflits entre les différents groupes de recherche concernant la rareté des ressources et les concepts appropriés. La question de savoir si Heisenberg et plusieurs autres scientifiques ont délibérément retardé le développement pour éviter de construire la bombe avant la fin de la guerre, ou s'il a même commis des erreurs de conception délibérées dans son réacteur expérimental, reste controversée aujourd'hui.

Parcours de vie après 1945Après une brève période de prisonnier de guerre, Heisenberg devint directeur de l'Institut Max Planck de physique de Göttingen, où d'autres anciens employés du « Club de l'uranium » trouvèrent également du travail. Il devint président du Conseil allemand de la recherche et milita en faveur de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire au sein de la Commission atomique allemande, créée par le gouvernement fédéral. En 1957, Heisenberg cosigna la « Déclaration de Göttingen » contre l'armement nucléaire de la Bundeswehr. C'est ainsi, selon Martin Melchert, qu'il s'aliéna le chancelier Konrad Adenauer et le ministre de la Défense Franz-Josef Strauss.

Et que firent les autres assistants de Born ? Edward Teller (1908–2003) resta à Göttingen jusqu'en 1933, puis émigra aux États-Unis en raison de ses origines juives. Il travailla sur le projet Manhattan et, après la guerre, fit avancer le développement de la bombe à hydrogène, tout en accusant Oppenheimer d'hésitation sur le sujet.

Pascual Jordan (1902–1980), membre du parti nazi et de la SA dès 1933, mena des recherches sur la bombe atomique pour la marine allemande à partir de 1942. En 1957, il rédigea un contre-document à la « Déclaration de Göttingen ». Pour cela, la CDU lui octroya un siège au Bundestag.

Le génie mathématique« La vie et l’œuvre contradictoires d’Oppenheimer démontrent le dilemme d’un scientifique entre la recherche et l’application, entre la loyauté et la conscience. »

Initiative antinucléaire de Göttingen

Outre les physiciens, le Cercle de Göttingen comptait également un mathématicien qui contribua plus tard de manière décisive au développement de la bombe atomique. « Parmi les pères de la bombe atomique, John von Neumann fut à la fois le plus brillant et le plus original », déclare Martin Melchert. Neumann (1903-1957), fils d'un banquier juif hongrois, étudia les mathématiques auprès de David Hilbert en 1926 et 1927. Lors d'un séjour de recherche aux États-Unis de 1930 à 1933, il fut professeur invité de physique mécanique à l'Université de Princeton, faisant de lui le plus jeune collègue d'Albert Einstein. En 1933, Neumann retourna définitivement aux États-Unis et obtint une chaire à l'Institute for Advanced Study de Princeton.

En tant que membre du Projet Manhattan, il a permis de calculer le mécanisme de détonation de la bombe de Nagasaki en reprogrammant les ordinateurs les plus performants de l'époque. Il a également calculé la puissance destructrice maximale de la bombe et a participé à la sélection des cibles de bombardement au Japon. Dans les années 1950, Neumann était considéré comme le conseiller scientifique le plus influent de la politique étrangère américaine. Il prônait le renforcement total du nucléaire américain et recommandait une frappe nucléaire préventive contre l'Union soviétique.

Parallèlement, Neumann est considéré par beaucoup comme le mathématicien le plus brillant de son époque, un touche-à-tout technique et un visionnaire dans les domaines de la cybernétique et de la numérisation. John von Neumann est décédé d'un cancer des os en février 1957, probablement causé par sa présence lors de plusieurs essais de bombes atomiques sur l'atoll de Bikini, dans le Pacifique. À Göttingen, il résidait non loin de l'Institut de mathématiques, au 4 Walkemühlenweg. Depuis 2005, une plaque commémorative de la ville est accrochée sur la façade. « John von Neumann. Mathématicien. 1926-1927 », peut-on y lire. « Il faudrait absolument une extension là aussi », conclut Martin Melchert. « Sinon, il faudrait démolir la plaque. »

nd-aktuell