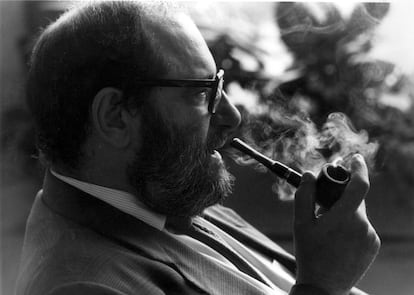

Umberto Eco e il vicino argentino di Valencia che ha 'salvato' dalla dittatura

Una finestra della stanza si affaccia sul mare, le altre due sul tessuto urbano di El Cabanyal. Lì, in un appartamento nell'antico quartiere dei pescatori di Valencia, il nome dell'italiano Umberto Eco viene invocato in un caldo pomeriggio di inizio estate. L'affabilità, l'erudizione e la maestria del semiologo emergono nella conversazione, ma anche aspetti meno noti della vita dell'autore de Il nome della rosa , come la lettera che aiutò una giovane argentina a sfuggire alla dittatura del suo paese o le sue critiche ai " fascisti di sinistra".

Lucrecia Escudero era quella giovane donna. Oggi, questa semiologa argentina ha 75 anni e cattura l'attenzione con la sua voce potente. Allieva e amica intima dell'intellettuale e scrittore italiano, uno degli autori più influenti dell'ultimo terzo del XX secolo, scomparso a 84 anni nel febbraio 2016, è protagonista di un nuovo libro. I suoi ricordi, la sua esperienza di vita e il suo rapporto con il professore costituiscono la spina dorsale di Umberto Eco (declassificato). Semiotica della salvezza , della giornalista e scrittrice Mayte Aparisi Cabrera. Pubblicato da Jot Down, la sua uscita è prevista per il primo trimestre del 2026, in concomitanza con il decimo anniversario della morte dell'intellettuale progressista e antifascista. Nel suo testamento, Eco espresse il desiderio che nessun omaggio, simposio o evento accademico venisse tenuto per almeno 10 anni dopo la sua morte. Pertanto, si prevede un'ondata di nuovi sviluppi.

Umberto Eco (declassificato) ha la particolarità di essere stato inizialmente concepito a El Cabanyal – senza alcun legame con il professore che insegnava dottrina all'Università di Bologna – con interviste anche a Parigi, le due attuali residenze di Lucrecia Escudero, e di avvicinarsi al profilo più umano dell'autore e anche al suo coinvolgimento personale e politico.

"Umberto mi ha salvato la vita, e non solo intellettualmente", dice Escudero, seduto nell'appartamento El Cabanyal di Cristina Peñamarín, anche lei semiologa e professoressa emerita all'Università Complutense di Madrid, la cui testimonianza è inclusa nel saggio. I due sono amici dal 1976, quando si incontrarono al seminario tenuto da Eco a Bologna. Hanno mantenuto un rapporto personale e accademico con lui per il resto della loro vita e ora hanno comprato case per trascorrere del tempo nel quartiere valenciano, che è stato loro presentato dall'editore argentino residente a Parigi Carlos Schmerkin.

Professoressa in pensione che ha insegnato presso le università di Lille (Francia), Cordova (Argentina) e la Sorbona Nouvelle-Paris 3 (Francia), Escudero racconta che, da giovane studentessa ribelle dell'Università di Rosario (Argentina), molto attiva e paladina dei diritti umani, decise di scrivere a Eco per chiedergli se poteva studiare con lui. Nel 1976, era già un'autorità in campo accademico, ma non ancora la celebrità che sarebbe diventata anni dopo con la pubblicazione de Il nome della rosa nel 1980. Era rimasta colpita dopo aver analizzato i suoi influenti saggi Apocalittici e Opera integrata e aperta all'università.

Scomparsa degli studentiErano gli anni dei crimini paramilitari in Argentina, della Tripla A, della successiva dittatura militare (tra il 1976 e il 1983) e dell'insurrezione di sinistra di Montonero. Le sparizioni stavano diventando comuni, soprattutto "di studenti e lavoratori". "Molti di loro erano di Filosofia e Letteratura, come me, alcuni molto vicini a me", aggiunge Escudero. "Così scrissi una lettera a Umberto, come se scrivessi a Babbo Natale. Ero una brava studentessa, ma non mi sarei mai aspettata che, a mia volta, poche settimane dopo, si sarebbe verificato un miracolo e mi sarebbe arrivata una lettera su carta intestata dell'Università di Bologna, in cui mi informava che mi aveva accettato come collaboratore della sua cattedra e che mi avrebbe inviato in dono il suo Trattato di Semiotica Generale ", ricorda.

Con questa credenziale, Escudero fece domanda per le borse di studio assegnate (e tuttora assegnate) dall'Istituto Italiano di Cultura, un'organizzazione affiliata all'Ambasciata d'Italia in Argentina, per studiare in Argentina. Queste borse di studio sono specificamente rivolte alla numerosa popolazione di origine italiana del Paese. E vinse. Cinquant'anni dopo, la semiologa si commuove ancora ricordando come tirò un sospiro di sollievo e scoppiò in un applauso quando l'aereo decollò con numerosi studenti a bordo, lasciandosi alle spalle il suo Paese.

"Ho vissuto il viaggio come una liberazione. È vero che alcuni degli studenti che hanno viaggiato non avevano il problema della militanza e della repressione o non lo hanno vissuto in prima persona, ma io sì, e non ero l'unica", spiega Escudero. L'argentina racconta nel libro di Aparisi Cabrera di aver tenuto in valigia ritagli di giornale contenenti elenchi di nomi di persone morte negli scontri militari in Argentina, con una sola destinazione: Amnesty International. "Anni dopo, Umberto mi ha confessato che quando ha letto la mia lettera, ha intuito che ero in pericolo", ricorda. La scrittrice lo comunicò anche a Patrizia Magri, che era il suo braccio destro.

Escudero ricorda che nel suo primo incontro con l'intellettuale a Bologna, questi mostrò già la sua naturalezza e complicità, invitandolo a mangiare una pizza e confidandogli la sua soddisfazione, ma anche un certo timore: "Aveva appena comprato un convento in rovina in mezzo alle montagne, e poiché era sposato con una donna tedesca molto severa, Renate Ramge, non sapevo come dirglielo".

Il conventoIl convento ha avuto un ruolo di primo piano nella scrittura de Il nome della rosa , un romanzo poliziesco medievale e compendio di riferimenti cult, accolto molto bene dalla critica, che però ne ha preso le distanze quando è diventato un successo popolare mondiale, con decine di milioni (metà del centinaio secondo alcune stime) di copie vendute. Lo scorso aprile, la Scala di Milano ha presentato in anteprima la versione operistica, composta da Francesco Filidei, che sarà eseguita anche all'Opéra di Parigi.

Tutto questo è trattato nel libro di Aparisi Cabrera, che presenta il lato meno noto e più familiare di Eco in un lavoro di ricerca che recupera le memorie orali di alcuni dei suoi principali discepoli, con particolare attenzione ai suoi legami con l'Argentina.

Il libro racconta l'incontro di Escudero con una diplomatica italiana presso l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, avvenuto nel 1990. Le disse che l'istituzione "era consapevole che, con le borse di studio assegnate durante gli anni di piombo", stava contribuendo a salvare i giovani argentini.

In ogni caso, l'Istituto Italiano di Cultura in Argentina non ha condotto un'operazione organizzata, né il Ministero degli Affari Esteri c'entra nulla, ha affermato il diplomatico Enrico Calamai, intervenuto telefonicamente a EL PAÍS dalla sua abitazione a Roma, come riportato da Federico Rivas Molina da Buenos Aires.

"Potrebbe essere che il direttore dell'Istituto abbia dato una mano, ma per una questione personale, oppure che Eco abbia scritto al Ministero degli Esteri a Roma", osserva il diplomatico ottantenne, che all'epoca lavorava presso l'ambasciata italiana nella capitale argentina. In precedenza, Calamai aveva ricoperto l'incarico di viceconsole a Santiago nel 1973, incarico in cui aveva assistito e protetto centinaia di cileni che erano entrati nell'ambasciata italiana in fuga dal colpo di stato di Pinochet.

All'Istituto Italiano di Buenos Aires, "c'era una commissione composta da funzionari italiani e argentini che convalidava le candidature". "Se la parte italiana avesse insistito, la candidatura avrebbe potuto essere accettata. Se si fosse trattato di un guerrigliero ben noto, sarebbe stato molto difficile. C'erano anche molte persone in pericolo, che avevano abbandonato le organizzazioni e non erano ancora state identificate", aggiunge.

La psicoanalista Cristina Canzio, amica di Escudero, incontrò Calamei a Buenos Aires prima di ricevere una borsa di studio in Italia. La sua unica motivazione era studiare a Firenze con Graziella Magherini, la psichiatra che nel 1979 coniò il termine "sindrome di Stendhal" o "sindrome di Firenze", che si riferisce a un disturbo psicosomatico causato dall'esposizione a opere d'arte. La sua casa nella città italiana era una tappa e un punto di contatto per alcuni argentini in fuga dalla dittatura in quegli anni, racconta telefonicamente.

Ora, Cabanyal sta diventando un luogo di incontro per nuovi vicini. Lì, Escudero sta ristrutturando un appartamento al piano terra in una delle strade che conserva l'architettura popolare (eclettica, modernista, umile) di un quartiere passato dall'abbandono e dalla minaccia dei picconi alla moda. Da lì, chiama l'insegnante e l'amica che le "ha fatto cambiare idea" e le ha fatto capire di essere stata "una fascista di sinistra". Eco ha messo in discussione lo spargimento di sangue nella lotta dei Montoneros e dei peronisti rivoluzionari degli anni '70, che ha paragonato alle Brigate Rosse italiane, che assassinarono Aldo Moro, vanificando la possibilità di attuare lo storico impegno sostenuto dal leader del PCI Enrico Berlinguer di prendere il potere in alleanza con la Democrazia Cristiana, come raccontato nel film "La grande ambizione ", recentemente uscito in Spagna.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F60e%2F449%2F07c%2F60e44907c891ede9cdde995d3615df7c.jpg&w=3840&q=100)