Джеват Дюшюн написал – Невидимая проблема Турции: фанатизм

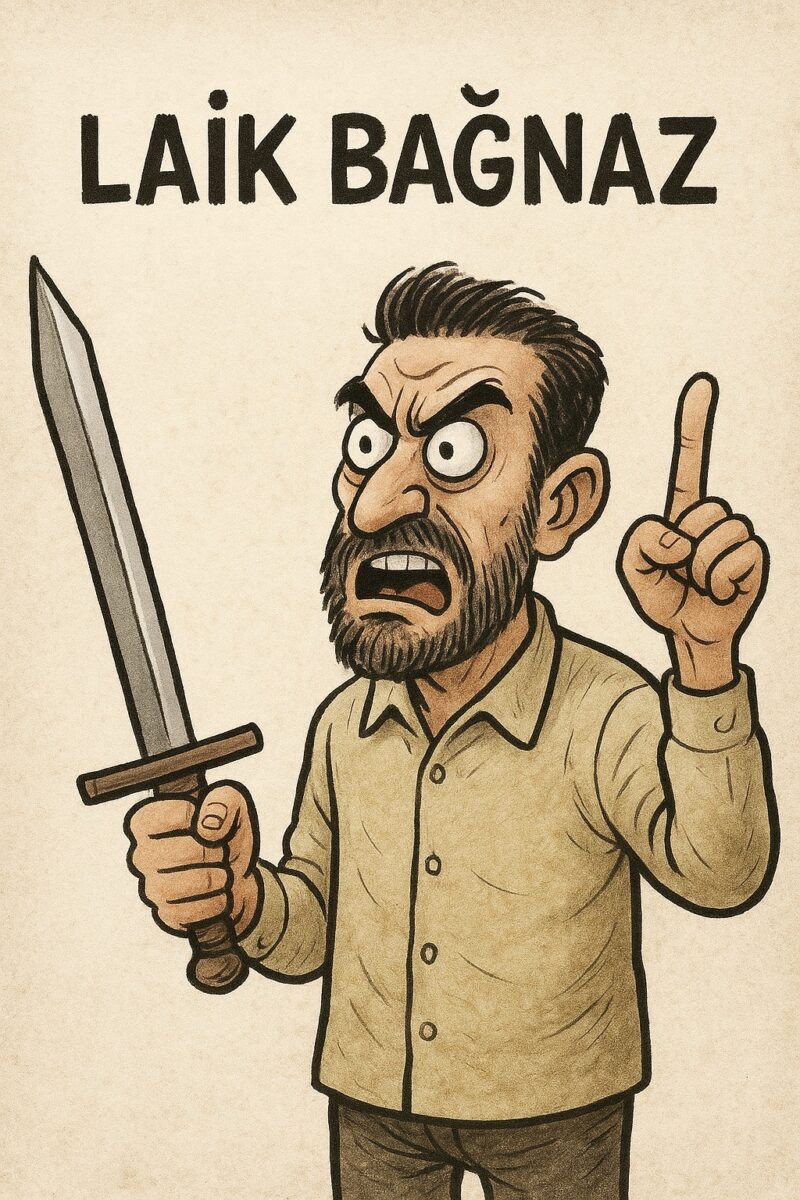

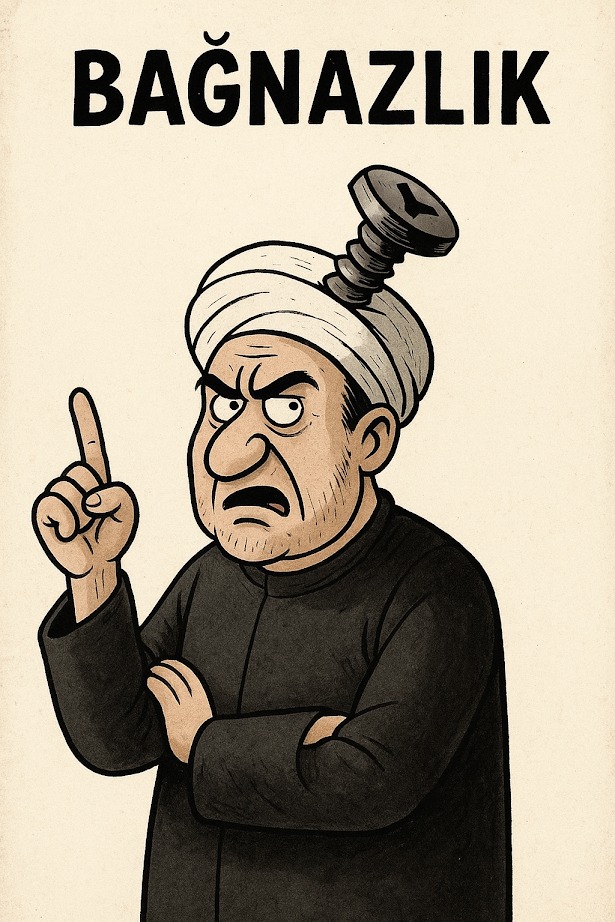

По определению Ассоциации турецкого языка, фанатизм — это «состояние нетерпимости и ограниченности, при котором ничьё мнение и убеждения не признаются истинными». Это простое определение фактически отражает социальную анатомию психического заболевания. Фанатизм — это ожесточение мысли; превращение мысли в убеждение, убеждения в идентичность, а идентичности — в оружие. Это убийство самой мысли во имя защиты идеи.

На философском уровне я полагаю, что фанатизм — это состояние эпистемической замкнутости, то есть когда знание изолирует себя от внешнего мира и ограничивается собственными истинами. Это происходит как на индивидуальном, так и на институциональном уровне: у индивидуума он проявляется как догма, в государстве — как идеология, а в обществе — как традиционный авторитаризм. Фанатизм — это не страх перед истиной, а скорее страх перед её разрушительной силой.

Слова Сократа: «Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы её прожить», представляют угрозу для фанатичного ума. Ведь подвергать сомнению – значит посягать на священное, а фанатизм зависит от утешения, которое приносит священное. Для Спинозы фанатизм – это организованная форма невежества. Люди становятся опасны не тогда, когда они невежественны, а когда превращают свои знания в догмы. По словам Ницше, «Вера – самый сильный враг истины». Фанатик не ищет истину; он полагает, что уже нашёл её. Поэтому процессы мышления, развития и самокритики для него не нужны. Поэтому фанатизм подавляет мысль в человеке, прогресс в обществе и справедливость в государстве.

Все хронические проблемы Турции — несправедливость, коррупция, отсутствие заслуг, поверхностное образование, социальная поляризация, моральный упадок — имеют один и тот же корень: фанатичный образ мышления.

Вместо того, чтобы развивать свободомыслящих личностей, система образования представляет собой механизм, заставляющий людей запоминать «правильный ответ». Вера превозносится над сомнениями, а послушание – над анализом. Поэтому каждая идеологическая или религиозная структура воспроизводит собственные догмы под видом «образования». Это не школы, а небольшие мастерские фанатизма. К учителям относятся как к проповедникам, священникам или миссионерам фанатизма; сознание и воля человека хрупкие с юных лет. Методология фанатизма подавляет их способность к сомнениям, свободному и аналитическому мышлению. С юных лет их учат отстраняться от себя и подчиняться эмоциям, а не творческому мышлению. Вот почему политический, религиозный, социальный и даже спортивный фанатизм так радикален в Турции. В этих мастерских фанатизма, которые мы называем школами, преподаётся идея: «Либо ты со мной, либо ты враг».

Фанатизм подменяет закон моральными или религиозными убеждениями. Те, кто «свой», защищены, а те, кто «не свой», наказаны. Таким образом, справедливость перестаёт быть универсальным принципом и становится инструментом групповой лояльности. В судебной системе начинает действовать чувство «мы», а не совесть.

Фанатизм коварно действует и в экономической системе. Здесь понятие «избирателей» возводится в ранг религиозной догмы: верность заменяет мораль; заслуги обесцениваются. Восхваляется верность, а не производительность, и преданность, а не труд. Много лет назад я прочитал в статье Догана Гёчмена, одного из ведущих философов нашей страны, « Индустриализированная безнравственность» : «В эпоху постправды проигрывает тот, кто морально проигрывает; единственное решение — сомнение». Именно здесь мы должны остановиться. Потому что сомнение — оружие не проигравшего, а совести. Теряется моральное страдание, освящённое слепым повиновением.

Богатство растёт, но нравственный вакуум углубляется. Богатые служат богатым; власть служит стороне, разделяющей их идеологию. Совесть — лишь зритель в этой игре; мораль — заложница с завязанными глазами. Фанатизм здесь — ослепление души и общественного сознания. Система, пренебрегающая истиной, заслугами и состраданием ради собственной выгоды, лишает людей моральных ориентиров. И что самое трагичное, эта слепота маскируется под истину; сомнение и критика воспринимаются как угрозы. Однако мораль — это не верность, а мужественно избранная истина. И в эпоху постправды, как отмечает Доган Гёчмен в своей статье, нашим самым ценным оружием остаются мышление, вопрошание и сопротивление совестью.

Общество кодирует личности посредством идентичностей. Религиозная, этническая или идеологическая идентичность преобладает над моральными и интеллектуальными ценностями. Важна не личность человека, а его принадлежность к какой-либо группе. Это препятствует подлинному диалогу; общество распадается на слепые эхо-камеры.

По Фрейду, человек никогда полностью не преодолевает зависимость от авторитета, которую он ощущает в детстве. Фанатичный человек удовлетворяет свою «жажду авторитета» в образе идеологии, лидера или сообщества. Это продолжение детской души во взрослом теле. Здесь возникает «архетип тени» Юнга: неспособный противостоять собственной тьме, человек постоянно ищет зло вовне. Таким образом, фанатизм — это институционализированная форма психологической проекции. Человек проецирует свой страх на врага, свои подавленные желания — на «предателя», свои недостатки — на «другого». Таким образом, внутренний конфликт превращается в социальную войну.

Фанатизм якобы обеспечивает порядок, но на самом деле ускоряет распад. Как предупреждал Фуко, власть — это не просто угнетение; это система духовного производства. Фанатичные системы превращают человека в некритичного, невопрошающего и неспособного к самовыражению. Общество, не осознающее этой «духовной смерти», принимает распад за «стабильность». И этот распад чаще всего скрывается в языке морали. Мораль звучит, но совесть молчит. Фанатизм — это душа, принимающая свою собственную тьму за Бога.

Когда идея, убеждение, лидер или дело обретают настолько абсолютный смысл, что заполняют внутреннюю пустоту человека, мысли больше нет, остаётся лишь страх, замаскированный верой. Этот страх — идеологическая форма глубокого беспокойства перед неизвестностью. И каждый фанатик, по сути, ищет убежища в абсолютном порядке, чтобы заглушить внутренний хаос.

Фрейд говорил, что цивилизация – это место, где человечество находит маску для своих «подавленных желаний». Однако в фанатичной личности подавляются не только желания; сомнение, свобода и даже способность любить. Потому что фанатизм – это паническая реакция на «сомнение». Сомнение – это родовые муки мысли. Но фанатик боится родов, потому что рождение требует ответственности. Им легче отдаться идее – так же, как ребёнок отдаётся безопасности на руках матери. Фанатизм – это патологический союз между телом взрослого и душой ребёнка. Вспомним теорию Лакана о «я» в зеркале: индивид называет своё отражение «я», но на самом деле это отражение – иллюзия. Когда фанатик смотрит на свою идеологию, он узнаёт в ней себя; он верит, что эта идея – это «он сам». Однако то, что он видит, – это маска его собственной несостоятельности. Поэтому он не может оторваться от идеи; потому что отход от этой идеи означает необходимость снова задать вопрос: «Кто я?» Ужас этого вопроса толкает их обратно в лоно общества.

Фанатизм — это не индивидуальный недостаток; это систематический способ производства. В определённые периоды в обществе, особенно в периоды неопределённости, экономического коллапса и кризиса идентичности, фанатизм распространяется как «психосоциальный вирус». Партии, секты, сообщества и идеологические круги становятся инкубаторами, питающими этот вирус. Все обещают одно и то же, но по-разному: «Авторитет, который думает за тебя, говорит за тебя и отпускает тебе грехи». Это обещание пленяет слабое «я». Потому что думать утомительно; вера утешает. Политическая структура даёт человеку идентичность; религиозная община предлагает ему очищение и принадлежность. Оба работают на одном и том же внутреннем механизме: безопасности подчинения. Фанат действует не из свободы, а из желания повиноваться. Потому что свобода приносит одиночество, а повиновение приносит тёплое чувство общности. В этой экосистеме лидер олицетворяет «образ отца». Как описывал Фрейд в «Тотеме и табу» , вина сыновей, которые хотят убить своих отцов, в конечном итоге освящает этого отца. Тот же цикл продолжается и в современных идеологических структурах: сначала лидер подвергается сомнению, затем он становится «неприкасаемым». Со временем критика кодируется как «измена», инакомыслие — как «подстрекательство к мятежу», а сомнение — как «враждебность».

Фанатизм — это не просто образ мышления; это языковой режим. Слова там теряют смысл: «справедливость» сводится к лояльности, «свобода» — к повиновению, а «народ» — к лидеру. Фанатизм убивает слова, лишая их сути. А когда слова общества умирают, мысль больше не может дышать. Язык любой фанатичной структуры священен. Этот язык одновременно завораживает и ужасает. Стать своим можно, участвуя в его ритуалах. Лозунги скандируются, словно молитвы, партийные манифесты заучиваются наизусть, как священные тексты. Критика же, напротив, классифицируется как «грех». Язык перестает быть средством общения; он становится символом веры.

Фанатизм — это не отказ от замены Бога своим разумом; это замена Бога разумом другого человека. Следовательно, фанатик на самом деле не верующий — он сирота. Неспособный взять на себя ответственность за свои мысли, он — ребёнок, ищущий убежища в авторитете. Единственный выход из кромешной тьмы фанатизма — это сомнение. Сомнение сначала изолирует, потому что размышление часто означает отрыв от стада. Но это одиночество — порог свободы. Только в тишине собственного разума можно услышать шёпот истины. Размышление — более смелый поступок, чем вера. Вера приносит мир; размышление же разрушает этот мир.

Но именно в этом нарушенном покое расцветает истина. Сомнение — это не разрушение; это способ души очиститься. Это разум, вдыхающий свежий воздух, это сознание, которое снова дышит. Противоположность фанатизму — не неверие; это добродетельное и критическое осознание. Это сфера осознанной веры, а не слепой веры. Ибо несомненная вера не питает душу; только подвергнутая сомнению вера даёт глубину. И, возможно, секрет всего этого поиска кроется в одном предложении: совете Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю».

Экономический, судебный, образовательный и моральный кризисы Турции – это, по сути, кризис ментальный. Проблема не в источнике, не в праве и не в географии; она кроется в образе мышления. Фанатизм – это «вирус разума», проникший во все институты. Борьба с этим вирусом – это не просто политическая борьба; это онтологическая борьба. Это борьба за возвращение собственного разума. Слова Сократа остаются самым революционным рецептом: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Потому что противоядие от фанатизма – сомнение. Сомнение – это дыхание мысли, семя свободы, чистейшая форма человечности.

Я посвящаю это Халилю Дагу, «философу совести», музыканту, художнику и литератору, который отбыл самый длительный тюремный срок в истории Республики и был освобожден из тюрьмы Болу спустя 33 года 15 октября 2025 года.

Я посвящаю это Халилю Дагу, человеку, о чьих художественных, литературных и философских познаниях Турция будет много говорить в ближайшем будущем, чьи интеллектуальные знания и таланты принесут пользу Турции и чью ценность она заслужит, и который привил мне любовь к философии и литературе и внес большой вклад в мое образование.

Medyascope