Manuel Crespo: „Ich habe keine Autofiktion geschrieben, ich wollte eine individuelle Erfahrung fiktionalisieren.“

„2011 versetzte ein in einem Linseneintopf verstecktes Glas Manuel Crespo in ein medikamenteninduziertes Koma. Er war 28 Jahre alt, und seine Prognose war düster. Einen Monat später wachte er extrem abgemagert, mit einem Speiseröhrenriss und einer ungewissen Zukunft auf.“ Auf diese ungewöhnliche und fesselnde Weise präsentiert der Verlag Ninguna Orilla Manuel Crespos neuesten Roman mit dem Titel „Un vidrio“ (Ein Glas).

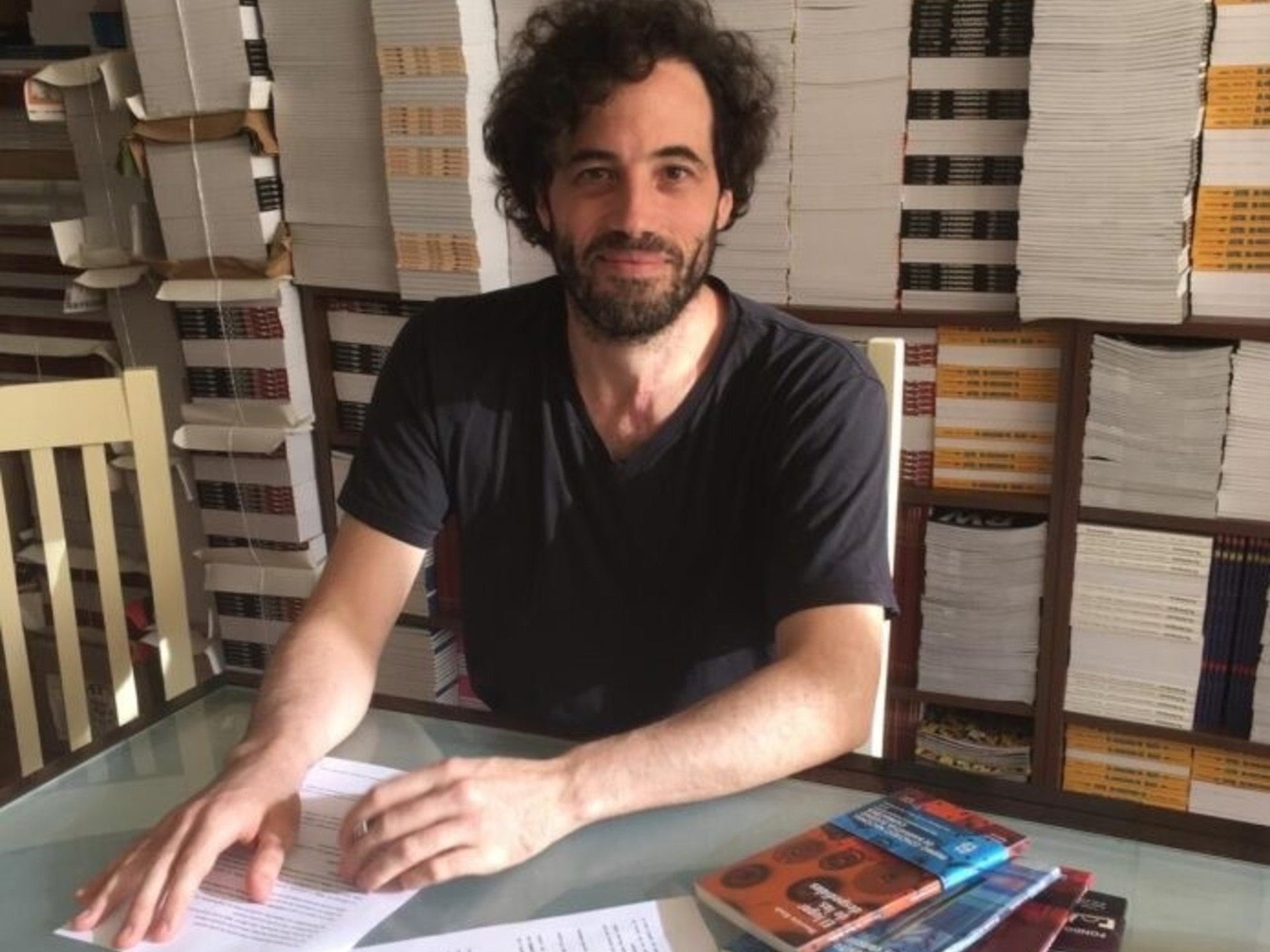

Der Schriftsteller Manuel Crespo gewann die dritte Ausgabe des Hebe-Uhart-Preises.

Der Schriftsteller Manuel Crespo gewann die dritte Ausgabe des Hebe-Uhart-Preises.Obwohl sein eigenes Leben der Ausgangspunkt ist, stellt der Autor im Gespräch mit Clarín klar, dass er sein Schreiben nicht in die sogenannte autobiografische Literatur einordnet . Er hat das Gefühl, eine Figur geschaffen zu haben, die weit über diese Episode hinausgeht und ihn für immer prägen wird. „Ich wollte meine Erfahrungen in eine Handlung gießen, Szenen schaffen, Figuren erfinden. Einen Roman schreiben, nicht mehr und nicht weniger “, stellt er klar.

Er ist nicht nur ein regelmäßiger Kulturjournalist, sondern auch ein mehrfach preisgekrönter Autor : 2010 gewann er den National Laura Palmer No Ha Muerte Competition für seinen Roman Los hijos único (Die einzigen Kinder ); 2018 gewann er den National Endowment for the Arts Award für seine Kurzgeschichtensammlung Fosfato (Phosphat) ; und im August dieses Jahres gewann er den Hebe Uhart Award für den besten Roman für En el cielo un hombre (Im Himmel ein Mann).

Mit seinem rauen, manchmal traumhaften Schreibstil enthält „Ein Glas“ komplexe Erzählprozesse. Es grenzt an Poesie und Beschwörung . Es fasst die Gedanken eines Mannes zusammen, der liebt, träumt, sich sehnt und zweifelt. Er trifft sich auch mit Freunden auf ein Bier und versucht, mit seiner Freundin Frieden zu schließen.

Es ist merkwürdig, dass der Wendepunkt, der Moment, in dem dieses verdammte Stück Glas verschluckt wird, fast am Ende kommt . Dort heißt es: „Kurz bevor ich schluckte, wusste ich, dass ich im Begriff war, einen für immer bleibenden Fehler zu machen. Dann näherte ich meinen Mund dem Löffel und inhalierte. Der Schmerz war wie ein Schlag in meiner Kehle, eine weiße Benommenheit, das deutliche Gefühl von Verstopfung und Ersticken. Es war auch ein Erwachen: Die Alarmglocken aller meiner Sinne läuteten, und der Rausch verließ meinen Körper.“

– Gegen Ende des Romans beschreiben Sie die Szene, die alles auslöste. Wie erinnern Sie sich daran? Warum haben Sie sich entschieden, sie am Ende einzubauen?

– Mit einer Angst, die ich mittlerweile mehr oder weniger kontrollieren kann und deren Details ich für mich behalte. Was den Roman betrifft, so gibt es einen Grund, diese Szene ans Ende und nicht an den Anfang zu setzen. Ein Unfall ist eine Erfahrung extremer Einsamkeit, mehr noch als Schmerz, und genau das wollte ich dem Protagonisten vermitteln: dass er eine Nacht des Schreckens erlebt, und zwar allein. Doch damit das funktionierte, musste ich zunächst andere Dinge erzählen und den Roman mit Informationen füllen, die eigentlich erst später kommen und die durch die Struktur des Romans prophetisch wirken.

–Wie war es, das in Literatur umzusetzen?

– Es dauerte lange, bis ich reif war, und das nicht nur literarisch. Anfangs teilte ich Entwürfe mit meinen Freunden, aber es ging nicht voran. Eines Abends, in der Bar La Academia, empfahl mir Alejandra Kamiya, mich selbst zu vergessen. In diesem Vergessen und Erinnern vergingen die Jahre wie im Flug, ich schrieb andere Dinge, zog um, wurde Vater. Und eines Tages, vor nicht allzu langer Zeit, traf ich mich mit Marcos Crotto, dem Herausgeber von Ninguna Orilla, um den letzten verfügbaren Entwurf durchzugehen. In sechs Monaten erreichten wir die Form, die der Roman jetzt hat. Es waren sechs Monate des glücklichen Umschreibens, die einzigen wirklich glücklichen des gesamten Prozesses.

– Wie kam es zu der Struktur des Romans, der nicht chronologisch und zugleich ambivalent ist? Es gibt fast traumhafte Momente.

– Ich glaube, die Anekdote hat mich gelangweilt, oder ich habe es nicht geschafft, sie im Rahmen dessen zu halten, was wir als realistisch verstehen. Aus meiner Zeit im Krankenhaus erinnere ich mich noch gut an die Intensität meiner Träume. Es ist, als ob dieser Teil von mir im Wachzustand empfindlicher auf Reize reagiert, und dann vermitteln Träume, egal wie wahnsinnig sie sind, das Gefühl, etwas Wesentliches zu umschließen, das in einem anderen Zustand unmöglich zu erfassen ist.

– Wie haben Sie an diesem Ich-Erzähler gearbeitet, der allwissend, aber manchmal auch zweifelnd ist?

– In einem Entwurf wechselte ich von der ersten zur dritten Person. Ich musste die Geschichte aus einer breiteren Perspektive betrachten, Platz für andere Charaktere schaffen und verstehen, was der Protagonist inmitten all dessen tat. Schließlich wechselte ich wieder zur ersten Person und baute Elemente ein, die vorher nicht da waren. Ich möchte nicht zu sehr nach Werkstatt klingen, aber es war ein sinnvoller Schritt.

–Manchmal ähnelt es Cecilia Fantis Roman „Das Wundermädchen“ . Auf welche literarischen Referenzen haben Sie beim Erzählen dieser Geschichte zurückgegriffen?

– Viele, aber keines besonders oder herausragend. Glücklicherweise hat die Literatur über Kranke eine sehr lange Tradition. Mir gefällt die philosophische Rolle der Ärzte in Manns Romanen, etwas, das Baron Biza später in „Die Wüste und ihr Samen“ aufgriff. Es gibt Momente aus Katherine Mansfields Tagebuch, die mich beim Schreiben berührten, auch Romane von Thomas Bernhard und Katherine Anne Porter, und ich habe einiges aus „In der Gegenwart des Clowns“, einem von Bergmans letzten Filmen, geklaut. Aber es ist offensichtlicher Diebstahl, also zählt es nicht.

– Ihr Roman könnte als autobiografische Literatur eingestuft werden. Wie viel davon ist Fakt und wie viel Fiktion? Sind Sie daran interessiert, die Durchlässigkeit dieser Grenzen zu erforschen?

– Ich weiß nicht, ob ich dem zustimme. Über den autobiografischen Bezug hinaus, den ich nicht leugne, ging es mir darum, meine Erfahrungen in eine Handlung zu gießen, Szenen zu konstruieren, Charaktere zu erfinden. Einen Roman zu schreiben, nicht mehr und nicht weniger. Autofiktion hingegen, so scheint es mir, macht genau das Gegenteil: Das Genre muss sich anpassen, und dann entsteht, mehr als ein Roman, eine Art intimes Tagebuch, das alles aufsaugt, was das Selbst berührt, von dem es erzählt, sei es eine Begegnung mit dem Tod oder ein Rezept für die Zubereitung von Wolfsbarsch. Mein Roman ist nicht als Bekenntnis angelegt, noch zielt er darauf ab, etwas zu subjektivieren, sondern vielmehr eine individuelle Erfahrung zu erzählen. Die älteste Geschichte der Welt, sagen wir mal.

– Sie haben für Ihre schriftstellerischen Arbeiten mehrere Preise gewonnen, kürzlich sogar den Hebe-Uhart-Preis. Was bedeuten Ihnen diese Auszeichnungen?

– Als ich vor etwa fünfzehn Jahren zum ersten Mal einen Preis gewann, fühlte ich mich wichtig. Dann wurde der Gewinnerroman veröffentlicht, und niemand las ihn. Da lernte ich, dass es sinnlos ist, einem Preis einen intrinsischen Wert beizumessen. Preise sind rein zufällig: Man wechselt die Jury, und vielleicht gewinnt ein anderer. Ich denke, man sollte dankbar dafür sein und sie so gut es geht genießen, ohne zu viel darüber nachzudenken, was sie über einen als Autor aussagen. Falls sie überhaupt etwas aussagen.

– Sie schreiben einmal, ein Arzt habe Ihnen (oder besser gesagt dem Protagonisten) gesagt: „Sie werden nie wieder derselbe sein.“ War das wirklich so? Wie sehr hat Sie diese Episode beeinflusst? Körperlich und in Ihrem Leben im Allgemeinen.

– Es fällt mir schwer, über meine eigene Geschichte zu sprechen. Ich spreche lieber über den Protagonisten des Romans, für den dieser Satz eine besondere Bedeutung hat. Es ist der Teil, den der Roman leugnet, weil die Handlung kurz vor Beginn der Arbeit, die der Protagonist tun oder nicht tun wird, endet. Jeder Leser wird seine eigene Meinung haben.

–Was hat Ihnen das Schreiben dieses Romans bedeutet? Was hat es in Ihnen verändert?

– Das weiß ich noch nicht. Es ist jedoch eine abgeschlossene Phase, die mir eine große Erleichterung verschafft. Ich hoffe, dass mir dieser Roman in ein paar Jahren, wenn ich es wage, ihn zu überfliegen, nicht mehr so schlecht vorkommt. Mehr verlange ich nicht.

- Sie wurde 1982 in Buenos Aires geboren. Ihr Roman „Los hijos único“ (Die einzigen Kinder) gewann 2010 den Nationalen Wettbewerb „Laura Palmer ist nicht tot“ und wurde im selben Jahr von Gárgola Ediciones veröffentlicht.

- „Phosphate“ , sein erstes Buch mit Kurzgeschichten, gewann 2018 beim jährlichen Wettbewerb des Nationalen Kunstfonds (FNA) einen Preis und wurde 2019 von Ediciones La Parte Maldita veröffentlicht.

- Texte seiner Autorenschaft wurden in Zeitschriften und Anthologien in Argentinien, Spanien, Mexiko und den Vereinigten Staaten veröffentlicht.

- Er ist Herausgeber der Rubrik „Andere Literatur“ von „Otra Parte Semanal“ und Mitarbeiter der Zeitschrift „El Diletante“.

Ein Glas von Manuel Crespo (No Shore).

Clarin