Ein Hitler, drei Salazars, vier Mários Soares, ein Dutzend Präsidentschaftskandidaten und das Staatsangehörigkeitsgesetz.

Der Aufruhr ereignete sich Anfang der Woche: Präsidentschaftskandidat Henrique Gouveia e Melo warf André Ventura vor, in einen „Wirbelsturm der Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus“ nach Hitler-Vorbild geraten zu sein und damit „eine solche Intoleranz offenbart zu haben, die die Demokratie nicht dulden sollte“.

Auf die Frage nach Venturas Wahlplakaten, die gezielt bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Bangladescher und Roma ins Visier nahmen, antwortete der in Mosambik geborene Kandidat Gouveia e Melo entschieden: „Das ist schlicht und einfach Rassismus.“ Er fügte hinzu: „Es erinnert mich an das Hitler-Regime, das damals einen Sündenbock suchte – die Juden. Und jetzt versuchen wir, in Portugal einen weiteren Sündenbock zu finden. Die Portugiesen haben sich mit allen Völkern der Welt vermischt, sie sind viel gereist. Es ist ein Volk, das die Welt erkundet hat, ein Volk, dessen Bevölkerung fast zur Hälfte im Ausland lebt. Deshalb sollten wir in manchen Angelegenheiten etwas mehr Vernunft walten lassen.“

António José Seguro, der andere Kandidat, der mit und trotz der Unterstützung der Sozialistischen Partei antritt, erklärte: „Das Land braucht keine Diktatoren, das Land braucht demokratische, effiziente und transparente Institutionen, die die Korruption bekämpfen.“

Luís Marques Mendes, der vor seiner Kandidatur als Kommentator tätig war, aber stets politisch aktiv blieb, äußerte sich ebenfalls zu dem aktuellen Thema. Obwohl er erklärte, er wolle „nicht mehr über diese Person sprechen“, glaubt er, dass Ventura aufgrund seines Stils, seiner derben Ausdrucksweise und seiner Ansichten niemals Präsident der Republik werden wird. Er merkte an, dass die Plakate des rechtsextremen Kandidaten provokant und rassistisch seien, plädiert aber nicht dafür, dass die Staatsanwaltschaft dagegen ermittelt – angesichts früherer Beispiele wäre dies Zeitverschwendung.

Der Kandidat, der von bedeutenden Teilen der PSD unterstützt wird, erklärte außerdem, die Vorstellung, es habe im Salazar-Regime keine Korruption gegeben, sei „Science-Fiction“, denn Korruption habe existiert, sie sei nur aufgrund der Zensur nicht an die Öffentlichkeit gebracht worden.

Marqués Mendes nutzte das Estado-Novo-Regime nicht, um sich als General Humberto Delgado zu inszenieren, insbesondere da ein „Admiral“ involviert ist, sondern vielmehr als Kandidat des Antiradikalismus, der Mäßigung und der Einigung des portugiesischen Volkes. Ein Gegenpol zu Venturas Stil, mit dem er angeblich nicht sprechen will, mit dem er aber am 25. November – (!!) – auf SIC debattieren wird.

Die Präsidentschaftskandidaten der Linken – António Filipe, Catarina Martins und Jorge Pinto – kritisierten natürlich vehement die Beschwörung des Salazarismus und erinnerten daran, dass es riskant sei, eine Vergangenheit der Unterdrückung, des Autoritarismus und der wirtschaftlichen und sozialen Rückständigkeit zu romantisieren.

Doch wie immer sagt André Ventura nichts zufällig oder unbeabsichtigt. Die Vorstellung, dass es an jeder Ecke einen Salazar gibt, ist in den nostalgischen Kreisen der portugiesischen Gesellschaft nach wie vor präsent – und für junge Leute ist die Figur Salazars heute genauso bedeutsam wie die von Viriato, der nun in den Asterix-Comics in Lusitania wiederaufersteht.

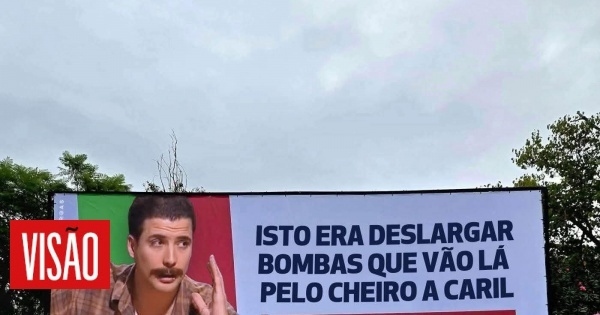

Als Ventura in einem Interview mit SIC/SIC Notícias erklärte, das Land sei „verrottet“ und brauche nicht einen, sondern „drei Salazars“, um es wieder in Ordnung zu bringen, wusste er, dass dieses Thema die politische Agenda auf die eine oder andere Weise beherrschen würde. Und so geschah es: Er kam im Parlament an, stieg die Treppe hinauf und bezog den São-Bento-Palast, dessen erster Mieter Salazar war.

Gehen wir es Schritt für Schritt an: In der Nationalversammlung, unter dem Erstaunen einiger und der Schadenfreude der Chega-Partei – während die Erben von Francisco Pinto Balsemão auf den Galerien saßen (man sollte sich daran erinnern, dass Balsemão während der Ära Marcelo Caetano ebenfalls auf diesen Plätzen saß, als Teil des sogenannten liberalen Flügels) – inszenierten Ventura und Brilhante Dias einen ungewöhnlichen Moment, als Papiere durch die Luft flogen.

Es erübrigt sich, die Episode im Detail zu beschreiben; zwei wesentliche Ideen genügen: Nationalkorporatismus (Chega) im Konflikt mit nationaler Korruption (PS). Auf Venturas „drei Salazars“ antwortete Brilhante Dias mit „vier Mário Soares“. Der politische Diskurs befindet sich genau dort, wo Ventura ihn haben will: in absoluter Infantilisierung, die er selbst inszenierte, als er die Papiere wie ein verzogenes Kind in die Luft warf und sie dann wie ein von Aguiar-Branco, dem Präsidenten der Nationalversammlung, bestraftes Kind vom Boden aufhob.

Wie fügen sich die Worte von gestern in die heutige Realität ein?

„Wäre es ohne den breiten Konsens, auf dem das Regime der Verfassung von 1933 gegründet war, möglich gewesen, es fast ein halbes Jahrhundert lang in einem Land im äußersten Westen Europas aufrechtzuerhalten, das ständig der ungehemmten Beobachtung der ganzen Welt ausgesetzt und den Einflüssen externer Krisen unterworfen war?“, schrieb Marcello Caetano in seinen Memoiren über Salazar (1977), während er sich im Exil in Rio de Janeiro befand.

Im Jahr 2025 verfügen wir zwar nicht mehr über die Verfassung von 1933, aber wir haben das Staatsangehörigkeitsgesetz, das mit breiter Zustimmung im Parlament verabschiedet wurde. Die Abgeordneten der PSD, CDS-PP, Chega, IL und JPP stimmten dafür. Von den 221 anwesenden Abgeordneten stimmten 157 dafür und 64 dagegen. Rui Rocha, ein Abgeordneter der IL, betonte vor der Abstimmung, dass ein Konsens von 90 % herrsche und lediglich 10 % – eine Restgruppe von Abgeordneten – von einem Gesetz ausgeschlossen seien, das „mit allen Parteien ausgehandelt“ worden sei. Ventura hingegen verkündete triumphierend, es sei „eine Vereinbarung zwischen seiner Partei und der PSD“.

„Heute ist Portugal mehr denn je“, erklärte der Minister des Präsidialamtes, António Leitão Amaro, vor einer langen und anstrengenden Abstimmung – Änderungsantrag um Änderungsantrag, bis schließlich die endgültige Abstimmung stattfand. Leitão Amaro bezeichnete dies als eines der wichtigsten Gesetze des Landes und betonte, dass die verabschiedete Fassung den Erwerb der Staatsbürgerschaft anspruchsvoller mache und eine enge Verbindung sowie die uneingeschränkte Einhaltung der gemeinsamen Werte der portugiesischen politischen Gemeinschaft, einschließlich der Verfassungswerte, voraussetze.

Mariana Mortágua vom Linksblock (BE) kritisierte das Verfahren, das ihrer Meinung nach „überhastet und ohne Respekt vor der Nationalversammlung durchgeführt“ wurde und von einer Partei geleitet wird, deren Mitglieder ihrer Ansicht nach „nicht wissen, wie viele Wappenschilde sich auf der portugiesischen Flagge befinden“ – eine Anspielung auf den Europaabgeordneten Sebastião Bugalho (PSD), der von sieben sprach, obwohl es tatsächlich fünf sind.

José Luís Carneiro erinnerte daran, dass „Migration dorthin geht, wo die Wirtschaft wächst und es Arbeitsplätze gibt“, und betonte, dass Migration ein globales Phänomen sei. Er wies die Idee der „weit geöffneten Türen“ zurück, die sozialistischen Regierungen vorgeworfen werden. Von den Bänken der Chega-Partei waren Rufe „SEF! SEF!“ zu hören, gerichtet an den ehemaligen Innenminister in der Regierung von António Costa, der für die Auflösung der Grenzschutzbehörde verantwortlich gemacht wurde.

Rui Rocha von IL hob nicht nur den Konsens hervor, sondern nutzte die Gelegenheit auch, um zu sagen, dass die Regierung von José Sócrates das Land in den „finanziellen Bankrott“ und die von António Costa in den „migratorischen Bankrott“ geführt habe – woraufhin es von den sozialistischen Bänken keine hörbaren Reaktionen gab: „Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.“

João Almeida von der CDS-PP-Partei erklärte, dass die „Trivialisierung der portugiesischen Nationalität“ ein Ende habe und dass es „nie einfach gewesen sei und nie einfach sein werde, Portugiese zu sein“ (ein weiterer Punkt, in dem Einigkeit herrscht, wie wir wetten können).

Cristina Rodrigues, Sprecherin der Chega-Fraktion, äußerte sich unbedacht dahingehend, dass einige Abgeordnete „hier nicht sitzen sollten“ und die Verabschiedung des Gesetzes „ein großartiger Tag für Portugal und für alle Portugiesen mit portugiesischem Blut in den Adern“ sei. Pedro Delgado Alves erinnerte sie daran, dass sie 2020 Teil der Abgeordnetengruppe war, die die vorherige Fassung des Gesetzes gebilligt hatte. Cristina Rodrigues entgegnete, die Umstände seien nun anders – und das stimmt: Damals von der PAN gewählt und später als unabhängige Abgeordnete vertreten, gehört sie heute der Chega-Fraktion an. Natürlich bezog sie sich dabei auf die in den letzten Jahren gestiegenen Einwanderungszahlen.

Kurz darauf äußerte sich Premierminister Luís Montenegro im Palast São Bento mit nationalistischem Enthusiasmus zu dem Thema und bezeichnete es als „Meilenstein für die portugiesische Gemeinschaft, der das nationale Leben für die kommenden Jahre prägen wird“. Er erklärte, die Zustimmungen zeigten, dass die Regierung gekommen sei, um zu vereinen und nicht um zu spalten, und dass sie Ordnung geschaffen habe, wo zuvor Chaos geherrscht habe.

Der Premierminister erklärte außerdem, die Regierung bereite ein neues Gesetz für die würdevolle und effektive Rückführung von Einwanderern ohne gültige Papiere vor, was die Vorstellung bekräftigt, dass sie angesichts des „vorherigen Chaos“ „die Ordnung wiederherstellen“.

Doch wenn es um Salazar geht – oder um die Vorstellung, dass Diktatur und Korruption unvereinbar seien –, antwortet Luís Montenegro: „Die Diktatur selbst korrumpiert die Freiheit, und die Diktatur bekämpft die Korruption nicht. Die Diktatur ist die Korruption selbst.“

Nationalismus prägt die Nation.

„Nationalismus diente dazu, Bevölkerungen zu mobilisieren, Staaten zu festigen und ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen, insbesondere in der Mittel- und Arbeiterklasse des 19. Jahrhunderts.“ Dies schrieb Eric Hobsbawm – einer der einflussreichsten Historiker des 20. Jahrhunderts und bis zuletzt Marxist –, der den Nationalismus in erster Linie als ein modernes historisches Phänomen betrachtete, das mit der Entstehung des Nationalstaats und den sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen des 19. Jahrhunderts zusammenhängt.

Wenn wir ins 21. Jahrhundert zurückkehren, ist es nicht schwer, diesen Diskurs bei André Ventura und nun auch in der Regierung und der PSD zu finden, die alles daransetzen, die Wählerschaft, die zur extremen Rechten flieht, zu verdrängen.

Wie schon in den 1930er Jahren und kurz nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 ebnete die Diskreditierung liberaler Demokratien den Weg für autoritäre Regime, die Ordnung und schnelle Lösungen versprachen: Faschismus in Italien, Nationalsozialismus in Deutschland, Franco-Regime in Spanien und Salazarismus in Portugal. Die liberale Demokratie war nicht in der Lage, auf die Krise zu reagieren.

Die Ernüchterung und die existenzielle Unsicherheit wurden erst vom Zweiten Weltkrieg übertroffen, der in Europa begann und die ganze Welt erfasste. Zuvor hatte Winston Churchill als Einziger vor der Gefahr Hitlers gewarnt, zu einer Zeit, als der englische Adel – dem er selbst angehörte – mit dem Naziregime freundschaftliche Kontakte pflegte.

Und genau hier befinden wir uns wieder mit dem Präsidentschaftskandidaten Henrique Gouveia e Melo und einem Diskurs, der sich als Reaktion auf den radikalen Diskurs eines anderen Kandidaten, André Ventura, radikalisiert hat.

Der Kontext ist zwar nicht derselbe, doch es gibt Parallelen zur Krise der 1930er-Jahre: wachsende Ungleichheit und Unsicherheit, Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen und die Wahrnehmung, dass traditionelle Regierungen und Parteien den Bürgern fernstehen. All dies schafft Raum für Populismus, der verspricht, „die Macht des Volkes zurückzugewinnen“. Und es ist offensichtlich, dass Ventura unter allen aktuellen Führungspersönlichkeiten derjenige ist, der die Frustration der Bevölkerung am besten aufgreift – oder gar ausnutzt.

Jetzt ist die Zeit der Präsidentschaftswahlen. Und in diesem Kontext muss André Ventura bekämpft werden. Gouveia e Melo, „der Admiral“, trat furchtlos vor.

Jornal Sol